Notes de lecture : Le Parti communiste français face à la question coloniale

Par Mohamed Lotfi CHAIBI

L’approche de la question coloniale au Maghreb par les communistes français a déjà fait l’objet de plusieurs études historiques (1). Toutefois, parcellaire et fragmentée, il lui manquait « l’apport d’une vision d’ensemble », une synthèse. L’historien Chokri Ben Fradj s’y est attelé en clarifiant « certaines pages restées relativement confuses ».

Subdivisée en quatre chapitres [2], la contribution de Chokri Ben Fradj, puisant dans la presse métropolitaine du parti communiste français (L’Humanité, Cahiers du bolchévisme, Al Kasirna, Al Fabrika, Al Beyrak Al Ahmar, Al Rayat Hamra, El Amel et Saout el Amel) ainsi que dans Al Ikdam et El Oumma, organes des nationalistes maghrébins en France dans les années de l’entre-deux guerres et celle du Maghreb (La lutte sociale, L’Avenir Social, Habib El Omma, Habib Echâab, Ennacir, El Madhloum, Al Istibdad, l’Espoir et le Maroc rouge) [3], plaide pour une mise en lumière de cette page d’histoire particulièrement agitée.

Plus précisément, elle analyse et explique les contours du rendez-vous manqué entre «les hommes et avec l’Histoire à un moment où le destin du Maghreb n’était pas encore vraiment tracé et où une certaine voie pouvait probablement encore être positivement explorée». S’agit-il d’une singulière errance idéologique entre la politique anticoloniale de la IIIe Internationale et corrélativement du PCF des années d’avant le front populaire (soit 1920 à 1934) et celle favorable à l’assimilation des populations autochtones prônée à partir du milieu des années 30 avec l’adhésion du parti au front populaire (1935- 1939)? La première période voit le PCF (avec ses filiales maghrébines) faire —conformément aux directives de la 3e internationale— du combat anticolonial au Maghreb une priorité et de l’indépendance de ce dernier un objectif constant.

Malgré des moments saillants (tel lors de la guerre du Rif au Maroc), cet engagement (sans cesse proclamé dans les journaux communistes) eût cependant peu de résultats tangibles. Un harcèlement policier permanent conjugué à la persistance d’une mentalité largement réfractaire au discours anticolonial parmi les Européens du Maghreb (y compris au sein du parti), que dénonça à plusieurs reprises l’internationale communiste, y est pour beaucoup. Sur ce terrain, le tournant idéologique intervenu au moment du front populaire ne fera finalement que confirmer ce constat en réorientant les communistes français vers un consensus avec la gauche classique.

La conclusion de l’auteur est d’autant plus pertinente qu’elle établit les raisons de la mésentente entre communistes et nationalistes maghrébins (élites et populations confondues) : « parce que associée par la grande masse maghrébine à une « entité » opaque étrangère à leur univers culturel et mental, parce qu’elle était aussi très majoritairement portée par des militants européens dont la maladresse rivalisait avec l’ignorance des langues et mœurs des populations auxquelles ils sont censés s’adresser, l’idéologie communiste avait, en tant que telle, peu de chance de réussir à imprégner le combat anticolonial au Maghreb et le parti qui s’en réclamait encore moins d’en prendre la tête ».

En somme, le rendez-vous manqué entre l’idéologie communiste anticoloniale des années 1920 et celle assimilationniste des années 1930 avec les nationalistes maghrébins, dont les revendications ont évolué de l’association à l’autonomie interne puis à l’indépendance, est plus qu’une affaire de représentation dont la responsabilité est partagée entre les deux parties, c’est une antinomie entre deux visions et deux projets différents sinon opposés ».

Ils n’étaient pourtant pas —pense l’auteur—totalement irréconciliables. Des facteurs de convergence potentiels auraient pu, à un certain moment, réunir, malgré tout, les protagonistes autour d’objectifs communs, une opportunité qui ne sera finalement saisie ni par les uns ni par les autres.

M.L.C

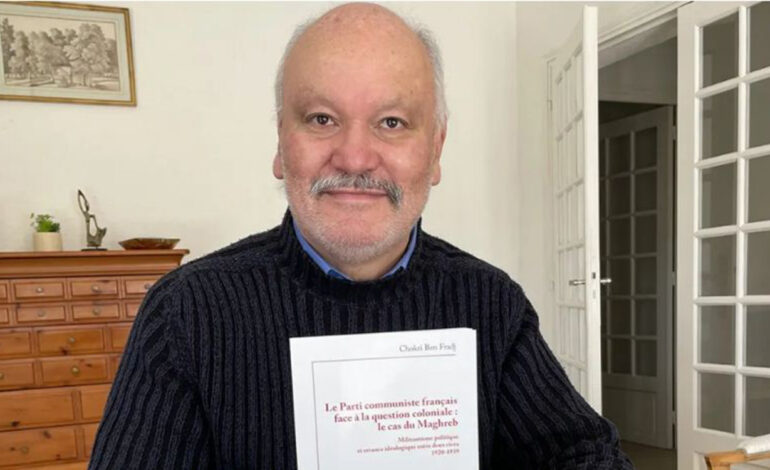

*Ben Fradj (Chokri) : Le Parti communiste français face à la question coloniale : le cas du Maghreb. Militantisme politique et errance idéologique entre deux rives 1920-1939. Paris, L’Harmattan, 2025.

[1] Cf. Les travaux d’Ageron (Charles-Robert)

*De « l’Algérie Française » à l’Algérie algérienne. Histoire du Maghreb. Paris, Editions Bouchène, 2005, pp. 345-346 (les communistes français devant la question algérienne 1921-1924).

-Dreure (Eloïse) : *Quelle histoire du communisme en Algérie coloniale ?

*Etre communiste en Algérie dans les années 1920 et 1930.

*L’Internationale communiste, le Parti communiste et la question algérienne au début des années 20.

-Ruscio (Alain) : * Les communistes et l’Algérie. Des origines à la guerre d’indépendance 1920–1962. Paris, La Découverte, 2019.

-Nadi (Selim) : Communisme, autonomie, anticolonialisme. 2018.

[2] Traitant : I) de la diversité à la convergence du chemin sinueux de la gauche française face à la question coloniale (1851-1939) : II) de la question coloniale dans le discours de la classe politique française du XIXe à la veille du second conflit mondial : III) Maghreb et Maghrébins dans le regard communiste avant la Seconde Guerre (1920-1939) : IV) Communistes et nationalistes maghrébins dans les débats de l’entre-deux guerres : de l’alliance à l’affrontement.

[3] Journaux communistes arabophones parus de façon éphémère entre octobre 1921 et février 1922.