Quand il s’agit des blessures de l’âme, la voie de la guérison peut prendre une tournure résolument… politique. Et Antigone sert ici à nos trois interlocuteurs (Ph : le philosophe ; Po: le poète et Md : le médecin) de modèle et d’inspiration en vue d’envisager une approche thérapeutique plus globale, qui inclut cette dimension oubliée.

Md : Qui d’entre vous est tombé comme moi, dans ses «navigations» ou ailleurs dans ses lectures, sur cette affirmation selon laquelle, en réponse à l’un de ses étudiants qui l’interrogeait un jour sur ce que pouvait être le premier signe de civilisation, une anthropologue américaine aurait dit que ce n’était ni un pot en terre cuite ni un hameçon, mais un fémur brisé et réparé ?

Ph : Il s’agit de Margaret Mead, qui a été une référence pour tout un courant d’émancipation des mœurs aux Etats-Unis au milieu du siècle dernier à partir de ses enquêtes menées auprès de peuplades d’Océanie et du sud-est asiatique, mais surtout bien sûr des réflexions qu’elle en a tirées. On lui doit aussi cette parole célèbre et qui circule en ce moment : «Un groupe de citoyens engagés et réfléchis est capable de changer le monde. D’ailleurs rien d’autre n’y est jamais parvenu».

Md : Oui, la parole est de circonstance et donne à penser. Mais la première à laquelle j’ai fait allusion a suscité en moi, comme par association d’idées, une réflexion que je souhaitais vous soumettre… Car s’il arrive au fémur d’un homme ou d’une femme d’être brisé, et de solliciter les soins des compagnons afin que le groupe soit préservé dans son unité, et si le besoin de réparation ainsi manifesté peut prétendre au titre de «premier signe de civilisation», quelle valeur est-ce qu’on doit accorder au geste par lequel l’homme va au secours d’un autre homme dont l’âme est brisée, afin de la réparer ? Ce n’est pas quelque chose dont il resterait une trace que les anthropologues pourraient retrouver et exhiber à leurs étudiants, mais on ne peut pas douter que ce geste n’ait été accompli très tôt à l’aube de l’humanité.

Po : Oui, si le fémur brisé et réparé est le premier signe de civilisation, le geste par lequel un homme va au secours d’un autre homme pour réparer son âme brisée est peut-être, dans sa discrétion, le premier acte par lequel la civilisation affirme clairement son entrée dans l’histoire de l’humanité.

Md : C’est précisément sur ce terrain que je voulais vous entraîner aujourd’hui. En ajoutant cette question que si, comme tu dis, cet élan qui consiste à aller au secours de l’âme de l’autre est bien ce par quoi la civilisation s’affirme et que si, à sa place, ne reste aujourd’hui qu’une pratique qui a pour tâche de réintégrer les individus dans la société en fonction de critères préétablis, est-ce qu’il n’y a pas une perte de civilisation, une érosion de ce qui fait l’humanité de l’homme…?

Ph : Je devine de ton propos que tu veux attirer notre attention sur une opposition entre, d’un côté, l’élan spontané et collectif pour aller au secours de l’autre homme et, d’un autre côté, la froide organisation déléguée à des spécialistes afin qu’ils traitent des «pathologies» et, ce faisant, qu’ils protègent surtout le groupe contre la nuisance que constitue la présence en son sein de ces cas pathologiques.

Md : Venir en aide à l’homme chez qui la blessure est psychique relève d’une forme d’art, or l’acquisition de cet art n’est pas la même chez tout le monde. On peut donc comprendre que le groupe délègue à ceux qui sont les plus experts le soin de s’acquitter de la tâche. Mais le risque est en effet qu’à travers cette opération de délégation il y ait de la part du groupe une sorte de démission. Et que, d’un autre côté, l’art dont on parle se transforme lui-même en une technique sans âme.

Po : C’est le drame de la psychopathologie et de ses dérives, qui ne date pas d’hier. Auparavant, les sociétés humaines avaient tendance à confier la tâche du soin à des sorciers à qui elles reconnaissaient des pouvoirs surnaturels comme celui du désenvoûtement. Aujourd’hui, il y a en effet des techniques qui gagnent en efficacité à travers l’analyse et la confrontation des expériences menées. On a quitté le domaine du surnaturel pour celui de la méthode et on a affiné les techniques. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas la diversité des approches, ainsi que des théories auxquelles elles s’adossent. Mais il faut reconnaître qu’il y a une difficulté particulière qu’on rencontre face à l’âme blessée qu’on ne rencontre pas face aux autres blessures, comme celle du fémur brisé dont parle l’anthropologue américaine. Cette difficulté présente au moins deux aspects, me semble-t-il.

Ph : Lesquels ?

Po : Le premier aspect de la difficulté a trait au fait que l’âme n’est pas un objet. Soigner l’âme de l’autre homme, c’est toujours en même temps soigner la sienne propre. Et celle du groupe en général. La souffrance psychique d’un individu du groupe, c’est une souffrance psychique du groupe lui-même. C’est précisément pour cette raison que, lorsque le groupe se désolidarise de l’individu souffrant en confiant le travail du soin aux spécialistes, il y a là une façon d’abolir mentalement une souffrance sur soi qui ne diffère pas de l’attitude de l’individu lorsqu’il décide d’ignorer la souffrance d’un de ses membres ou d’une partie quelconque de son corps. Ce qui veut donc dire que la médecine de l’âme a une dimension essentiellement collective, et donc politique, à laquelle elle ne renonce pas sans grave dommage pour elle-même.

Le second aspect de la difficulté se rapporte au fait que le mal psychique ne se laisse pas toujours détecter comme tel. C’est un mal qui peut être furtif, et c’est aussi un mal qui peut exister sur le mode de la dénégation. Il n’est pas rare par exemple que le fou traite de fou son entourage…

Md : Ce n’est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive en effet.

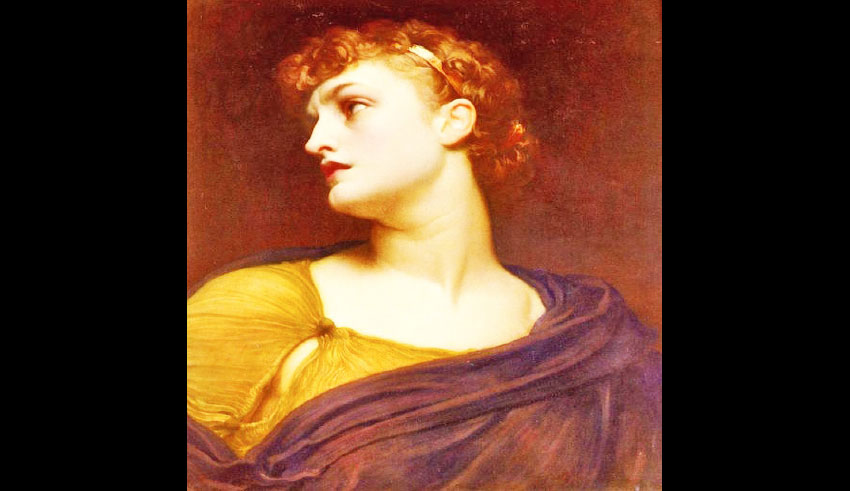

Po : J’ai été amusé, en lisant récemment l’Antigone de Sophocle, de voir que le personnage de Créon, le tyran de Thèbes, utilisait à plusieurs reprises le terme de «fou» alors qu’il était le vrai fou de l’histoire. Ou en tout cas celui chez qui la folie prenait la forme la plus pernicieuse et la plus destructrice.

Ph : On peut parler en effet de deux types de folie qui s’opposent dans cette pièce : celle d’Antigone et celle de Créon.

Po : Oui, c’est vrai, il y a bien une folie d’Antigone. Mais elle n’a pas le même sens selon que c’est elle ou que c’est Créon qui en parle. Au début de la pièce, Antigone s’adresse à sa sœur Ismène et lui propose de braver ensemble l’interdit du roi concernant l’ensevelissement du corps de leur frère Polynice. Face au refus de sa sœur qui attire son attention sur les conséquences, Antigone déclare : «Allons, laisse-moi, laisse ma folie s’exposer à ces périls»… Mais, dans sa bouche, agir follement dans cette circonstance, c’est être «de noble race» et c’est aussi plaire aux dieux plutôt qu’au roi. Puis Créon est averti par un garde que le corps exposé a été recouvert d’une couche de poussière sans qu’on parvienne à savoir qui est l’auteur de cet acte. Les vieillards de la ville, que Créon avait justement réunis pour les avertir de ne pas encourager la désobéissance, s’adressent alors à lui par la voix du chœur et lui disent : «Roi, ce fait, à ce qu’il me semble, ne serait-il point l’œuvre des dieux ?» Ce qui les fait rejoindre le point de vue d’Antigone selon lequel la volonté des dieux est que le corps de Polynice doit être enseveli, quels que soient les griefs que la ville de Thèbes puisse garder contre lui. Mais ce n’est pas l’avis de Créon qui répond au chœur en ces termes : «Ne te fais pas juger aussi fou que tu es vieux» !

Ph : Créon considère que les dieux ne sauraient s’intéresser au sort du cadavre d’un homme dont les actions guerrières ont menacé leurs temples…

Po : Sa piété consiste à prêter aux dieux un point de vue et des désirs de vengeance qui sont surtout les siens. Mais sa tyrannie donne à sa piété dévoyée la force d’une loi dont il assortit le respect de menaces de sanctions sévères…

Md : Mais en quoi est-ce qu’on peut parler vraiment d’une folie de Créon ? Est-ce qu’il ne s’agit pas d’un jeu de langage ?

Po : Il est certain que Créon ne présente pas les symptômes classiques et reconnus de la folie au sens clinique et habituel du terme. Mais il illustre assez bien, de mon point de vue, la façon dont la blessure de l’âme peut devenir rétive aux efforts de soins en se transformant en pouvoir tyrannique voué à l’action injuste et, également, en cachant à la raison ses propres déviations à travers la chasse qu’elle prétend faire à la folie d’autrui. D’autre part, l’exemple de Créon n’est pas qu’une manière de donner une note littéraire à un propos d’ordre médical. Il illustre cette dimension politique que j’ai évoquée tantôt et dont je pense que le discours médical —psychiatrique— se fait tort à lui-même chaque fois qu’il s’en écarte.

Md : Mais quand la folie prend cette forme sournoise et violente, qu’elle pousse la négation de son caractère pathologique au point de prétendre s’ériger en gardienne des normes, quelle peut être la bonne approche de guérison? Et comment renouer face à ce type de folie avec le devoir de civilisation ?

Ph : Cette expression de «devoir de civilisation» est heureuse : elle renvoie à ce qui nous lie entre nous : nous trois qui discutons ici, mais aussi, de façon beaucoup plus large, nous les humains qui partageons aujourd’hui l’expérience de l’existence sur cette terre. Elle renvoie aussi à ce qui nous oblige vis-à-vis de nos premiers ancêtres qui, à travers certains gestes de secours, ont fondé cette aventure sans limite qu’est la civilisation… C’est le cadre de notre action !

Po : En effet… La bonne approche de guérison face à la folie du tyran ? C’est la résistance. C’est le courage d’Antigone face aux menaces de mort de Créon. En s’opposant à Créon au sujet de la sépulture de son frère, Antigone agit en médecin de l’âme. Elle montre à qui veut le voir cette partie occultée de la médecine quand cette dernière s’occupe de l’âme, à savoir cette capacité de s’exposer dans sa vie elle-même à la violence du malade : cette violence prendrait-elle la forme d’une violence d’État contre laquelle le simple citoyen est presque sans recours.

Md : Il faudrait pourtant qu’on voie dans quelle mesure cette réponse de la résistance engage un savoir-faire. Parce que l’attitude d’Antigone est quand même celle d’une femme qui défend l’honneur de sa famille et qui entend se conduire en accord avec ce qu’elle appelle sa «noble race». Or nous sommes d’accord que la médecine est dès le départ un art : un art qui, en tant que tel, implique aussi un savoir.

Po : La résistance au tyran n’est pas toute la thérapie, mais elle est ce qui est requis dans la thérapie et face à quoi la médecine a tendance à se dérober dans la conception qu’elle se fait de sa mission, soit par manque de courage, soit par imitation de la médecine qui s’occupe exclusivement des souffrances du corps. Car la médecine de l’âme telle qu’elle est pratiquée et telle que nous la connaissons est une médecine qui s’est rangée au modèle de la médecine des corps : c’est-à-dire à cette médecine qui peut objectiver le mal qu’elle se donne à soigner. La psychiatrie ne cesse de se placer elle-même sous la tutelle de la médecine traditionnelle et de sa méthodologie, pour ensuite tenter désespérément de corriger les errements auxquels elle s’est condamnée du fait de cette mise sous tutelle, de cette sorte de désertion de son terrain propre, qui se distingue par le fait que la souffrance est non objectivable.

Md : Je serais plutôt d’accord avec toi sur ce point et il serait bon d’y revenir. Mais ma question demeure : où est l’art de guérir dans l’attitude d’Antigone ?

Po : Il faudrait formuler la question de manière plus générale et dire : comment guérir le malade dont on subit la violence tyrannique ? En mobilisant quel savoir-faire ?

Md : Oui !

Po : Quitte à revenir ensuite à Antigone, dont nous ne devons pas prendre congé si vite, parce que, me semble-t-il, elle a encore quelque chose à nous dire en rapport avec cette attente des dieux dont elle a le souci…

Ph : Résister en ayant soin de guérir celui face à qui on résiste est déjà en soi une posture peu naturelle qui engage un savoir-faire.

Md : Oui, mais il faut voir à quoi ressemble ce savoir-faire, plus précisément et dans ses développements possibles. Le point me paraît d’autant plus intéressant qu’il est de bon ton, dans les milieux d’une psychiatrie évoluée, de marquer toute l’attention qu’on met à ménager le malade, à le protéger d’une violence qui émanerait de la partie médicale : ses institutions, ses méthodes, ses abus…

Po : Oui, c’est ce que j’ai appelé il y a un instant la «correction des errements». Le mieux est de les empêcher à la racine, ces errements, en dégageant à la psychiatrie son terrain propre, qui est à la fois médical et politique. Dissocier les deux, c’est amputer la chose ! Le problème avec ces psychiatries modernisées, c’est qu’on ne peut pas asseoir une stratégie thérapeutique sur des corrections. Ça donne rapidement lieu à des impasses, et à des démissions. Comme face au cas du tyran, dont on occulte la dimension pathologique, ou dont on n’évoque la maladie que dans une logique de dévalorisation : ce qui bien sûr n’a plus grand chose à voir avec l’approche thérapeutique.

Md : Soit !

Po : Quelle est donc, disons-nous, la marche à suivre sur le plan thérapeutique quand le malade mental est le tyran ? Je dirais que la démarche est de bout en bout médicale, mais que la composante politique est forte, surtout au début. Il est nécessaire d’abord que le tyran trouve face à lui quelqu’un qui ne se plie pas à sa volonté. Il faut ensuite que la manière dont on lui résiste suscite autour de lui des défections. C’est-à-dire que ceux qui, en cédant à la peur ou à la convoitise —ou les deux—, se sont soumis à lui et ont ainsi accepté d’aller grossir les rangs de ses défenseurs se mettent à douter du bien fondé de leur action en constatant l’acte de résistance. Leur doute sera contagieux. Le tyran va sentir que quelque chose commence à lui échapper dans l’emprise qu’il a sur son entourage. Toute tentative de sa part de forcer la cohésion autour de lui ne fera alors qu’aggraver les conditions du doute, et donc des défections. Cette étape est celle au cours de laquelle le tyran perd le sentiment de sa toute-puissance. Car la soumission initiale de son entourage à son pouvoir est précisément ce qui conférait à sa tyrannie son caractère particulièrement inabordable d’un point de vue thérapeutique.

Md : Souvent, la fin du tyran est tragique. Ce qui peut rendre au moins problématique l’idée d’une guérison possible dans son cas.

Po : La fin tragique du tyran ne signifie pas forcément que l’opération a été un échec total. Car la souffrance du tyran, c’était la souffrance de tout un peuple. Mais il est certain que l’élimination pure et simple du tyran ne saurait prétendre au titre d’une démarche thérapeutique.

Md : Quelle est donc la suite du traitement, d’après toi ?

Po : La suite est que le doute devienne chez le tyran certitude : certitude que le peuple aspire à sa liberté. Autrement dit, l’action thérapeutique va consister à ce stade à susciter chez le peuple un désir de liberté qui va croître en réponse à la tyrannie mais qui, dans le même temps, va faire signe vers l’image vraie du bien-vivre. Il y a de la part du tyran une promesse de bien-vivre, mais elle est mensongère. Pas seulement parce que le tyran fait de fausses promesses, mais parce que le bien-vivre qu’il promet est lui-même un faux bien-vivre. Le réveil du désir de liberté est aussi un réveil du vrai contre le mensonger dans la conscience du peuple. Or le vrai bien-vivre n’exclut personne, même pas le tyran. Il suppose néanmoins que ce dernier fasse amende honorable de la violence qu’il a fait subir au peuple. Ce geste est exigé par le bien-vivre lui-même, tel que le conçoivent les dieux, comme dirait volontiers Antigone dans son langage… La guérison revient toujours, en définitive, à recréer les conditions du bien-vivre.

Md : Est-ce la fin du processus? Si la réponse est oui, alors mon objection serait que ce processus est plus politico-judiciaire que médical !

Po : Non, le processus n’est pas encore terminé. Car c’est seulement à partir de l’ordre créé par le retour du bien-vivre dans sa vérité qu’il devient possible de considérer en quoi l’âme du tyran s’en est détaché : par quelles blessures a eu lieu la séparation ? Et de quelle façon il peut et il doit y avoir réparation ? Je m’arrête là, car ici commencerait l’expertise du psychologue. A moins qu’on veuille bien considérer qu’il y a des poèmes qui guérissent les blessures de l’âme…