Zeïneb Golli |

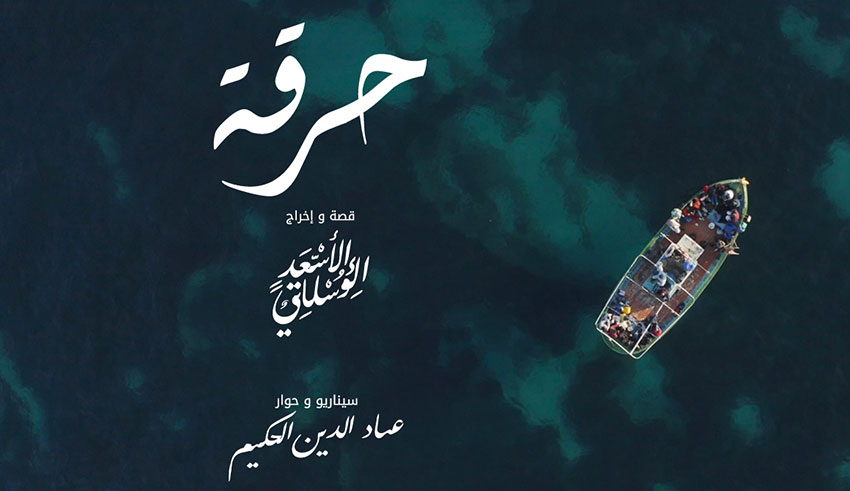

Réalisé par Lassaâd Oueslati, diffusé sur la chaîne Watania 1 durant le mois ramadanesque, le feuilleton « Harga » semble avoir, dès les premiers épisodes, une charge émotionnelle étincelante, voire tragique.

Une immersion violente

Le feuilleton relate, de manière réaliste mais indécente, les déboires d’une jeunesse déçue, pessimiste et désespérée, cherchant vainement une voie susceptible d’amoindrir leurs peines, de panser leurs plaies et d’alléger les brumes qui souillent leur avenir. Où est l’issue ? Le titre du feuilleton répond nettement à cette question. L’échappatoire réside dans la fuite, dans l’évasion, dans el « Harga ». Il s’agit de l’immigration clandestine, rêve de tout jeune avide d’une vie paisible et sereine. A l’instar des jeunes hommes, des femmes manifestent ardemment leur désir de quitter un pays branlant pour atteindre, d’après leurs illusions, l’onirique. Ce feuilleton est une véritable immersion violente, voire agressive : le téléspectateur est comme amarré à ces navires chancelants, incertains et périlleux, recevant de temps à autre quelques éclaboussures de vagues qui transpercent le cœur comme l’âme… La force de persuasion émane de cette longue patience que montre le téléspectateur, curieux de suivre les personnages tout au long de leur périple. S’agit-il d’une auto-identification mélancolique, d’une recherche du temps Perdu ? Ou plutôt d’une crise de conscientisation amère et mordante ?

Une intention plurivoque

La crise identitaire, la quête initiatique, les spasmes et les maux se conjuguent et se confondent pour lancer l’individu dans un labyrinthe morbide et inaccessible, projetant ainsi ses rêves dans l’ineffable et l’indicible. Le feuilleton est une arme à double tranchant, sa visée outrepasse l’aspect ludique pour toucher le didactique et l’instructif. En effet, si épouvantable que soient ses premiers épisodes, cette série est avant tout une crise alarmante destinée à ceux qui croient en la sécurité de l’immigration illégitime mais, pire encore, qui voient en leurs destinations une richesse incommensurable. Haine et rancune se dégagent des esprits frais de ces derniers pour les avilir et les souiller d’idées obsessionnelles et malsaines : fuir sa Terre en vue d’arriver, indemne, à la « Terre promise ».

Ebranlement et traumatisme

De l’image de la mère, Wajiha Jendouba, incarnant le rôle de « Neama », la femme misérable et démunie qui a sacrifié son fils l’obligeant à briser les lois et à immigrer en vue d’améliorer la situation financière de la famille, à la mère-fille qui trouve en la fuite une échappatoire des indignations sociales, au couple amoureux pour qui cette évasion est un nouvel espoir, s’égouttent des larmes et des remords. Un critique poignante se dégage par le biais de ces maintes images qui s’entremêlent dans une trame pathétique voire tragique indescriptible. « Harga» serait dès lors ce moyen d’expression mais de lutte contre l’insouciance et l’ignorance. Le feuilleton se dote également d’un pouvoir ensorcelant de conscientisation d’une jeunesse éreintée, lasse d’attendre vainement une étincelle d’espoir, qui se dévoue gratuitement à la mort, cette faucheuse qui les guette impatiemment. «Harga » n’est pas aux antipodes de la réalité acerbe et affligeante ; « Harga » est l’incarnation même de la réalité, il représente l’ambition de la majorité des jeunes de nos jours, absorbés par le désir de la fuite.

Une condamnation

astreignante

Le feuilleton apprend mais avertit aussi, et de manière dessillée, les jeunes aveuglés par le départ, sur les séquelles de leurs mésaventures : dans la plupart des cas, ils finiront par détruire leur fraîcheur, la réduisant à des cadavres qui gisent au bord de la mer ou dans de sombres cercueils. De l’affection de la mère à l’hostilité de la mer, un trajet long et périlleux qui incite à réfléchir prudemment avant de sacrifier sa vie stérilement, laissant derrière eux des pères affolés et des mères tourmentées… « Comme une mère », disait Albert Memmi, « une ville natale ne se remplace pas ! »…