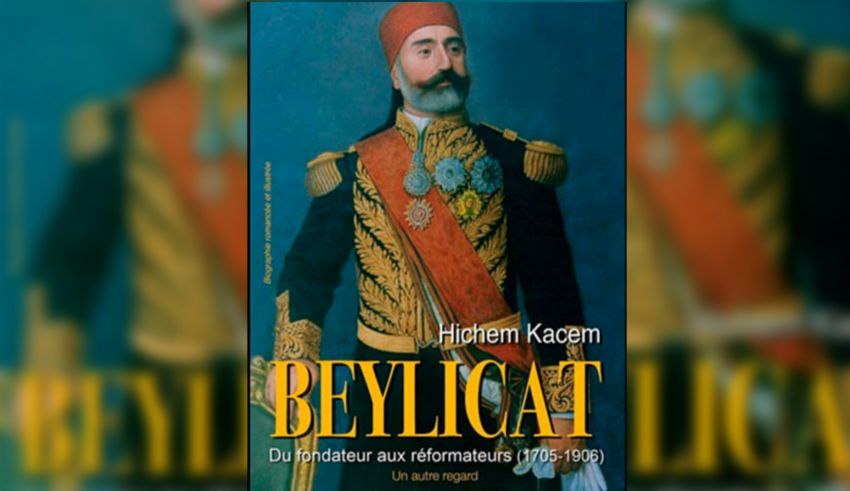

«Le passé doit conseiller l’avenir», note Hichem Kacem dans son dernier ouvrage «Beylicat» en se référant à Sénèque. D’où son travail sur le premier siècle du règne des beys de Tunis. Afin de réhabiliter une mémoire mal aimée des Tunisiens

Hichem Kacem a longtemps pratiqué le leadership au sein d’une multinationale jusqu’à ce qu’il décide un jour de fonder une maison d’édition et de s’improviser écrivain. Il s’embarque dans le métier de l’édition le jour où il décide de publier les mémoires posthumes de son père, Rachid Kacem.

Après plusieurs ouvrages consacrés d’une part à l’entreprise et d’autre part à l’islam, Hichem Kacem revient à ses aïeux, les beys de Tunis. Arrière-petit-fils de Sadok Bey, avec son dernier livre, «Beylicat», Hichem Kacem rend hommage à des régents, qui ont dirigé la Tunisie pendant deux siècles et demi, de 1705 à 1957.

Il focalisera dans son livre notamment sur la période du premier siècle du règne des monarques de Tunis. Jusqu’à l’accès au trône de Mohamed El-Hadi Bey (1902-1906), que l’auteur considère comme l’un des monarques les plus réformateurs. Celui qui a revendiqué plus d’autonomie et d’indépendance à l’égard de la France.

Un courage qui lui a voulu d’affronter à plusieurs reprises le résident général de l’époque, Stephen Pichon.

«Mal aimés de la République, tournés souvent en dérision par les médias peu informés ou par des biographes peu crédibles, les dix-neuf beys — exception faite de l’avant-dernier monarque, Moncef — sont souvent présentés comme des souverains ignorants, séniles, polygames, apatrides ou, pis encore, des sycophantes qui ont «vendu» la Tunisie à la France en 1881», écrit Hichem Kacem.

Certes, l’auteur reconnaît qu’au long des deux siècles et demi, des luttes successorales meurtrières ont eu lieu parmi les beys et que des «périodes d’errements» surgirent ici et là, notamment à cause d’une mauvaise gestion financière de la régence, mais il continue à défendre leur patriotisme et leur raffinement. Quant à leur propension à la polygamie, il la dément sur la base de statistiques. Ainsi sur les 19 beys, 50 % d’entre eux étaient monogames, 15 % bigames et seuls 35 % polygames.

Hichem Kacem revient souvent sur «les campagnes de dénigrement» qui ont touché les beys et affecté le regard de nos contemporains sur eux sans dire qui a orchestré cette diffamation à grande échelle.

Il espère toutefois que la révolution qui a libéré les esprits de la censure et de l’autocensure réhabilite la mémoire des beys. «L’absence d’empreintes beylicales, de musées dédiés, de palais restaurés, d’archives officielles exposées au grand public, d’émissions de télévision dénuées d’apriorismes, participent à cultiver le vide et le flou dans les esprits des Tunisiens, quels que soient leur âge et leur appartenance», écrit Hichem Kacem.

L’auteur apporte une pierre à l’édifice qu’est celui de la construction de l’histoire des beys de Tunis.

Sa touche, personnelle et non dénuée de subjectivité, est toutefois basée sur des témoignages, des récits, mais également des documents rares, comme des notes, des lettres officielles ou des traités internationaux.