Plusieurs musicologues tunisiens ont réussi à préserver les caractéristiques et le cachet de notre musicologie… Ahmed El Wafi est l’un des spécialistes qui avait réussi à mettre sur les rails notre patrimoine musical et lui garantir sa bonne renommée.

Lors des débats d’art et de musique dans les plateaux TV ou à la radio, on évoque souvent des noms fort connus du monde de la musique relevant de la combinaison des sons, tels que feu Salah El Mahdi connu sous le pseudonyme de «Zerieb», Khemaïess Tarnène, Chedli Anouar, Abdelhamid Ben Eljia, Kaddour Srarfi… et autres… mais rares les fois où on évoque Cheikh Ahmed El Wafi, pourtant considéré, à juste titre, l’un des pères fondateurs de notre musicologie et éminent artiste qui avait contribué à l’enrichissement et l’amélioration des modes et rythmes de la musique tunisienne tout en préservant son cachet et ses propres caractéristiques.

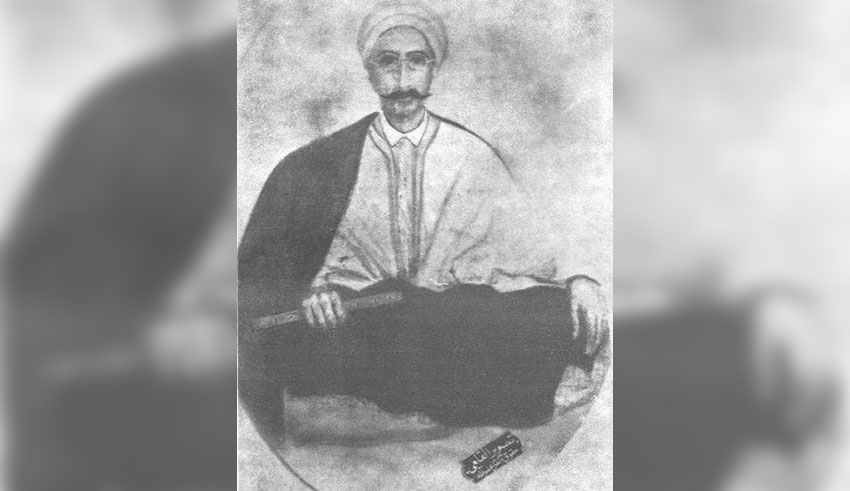

Ahmed El Wafi est l’une des grandes personnalités artistiques et littéraires qu’a connues notre pays durant la période échelonnée sur le dernier quart du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle.

Qui est Ahmed El Wafi ?

Ahmed El Wafi est né à Tunis durant les années 50 du XIXe siècle (pas de date précise).

Il est issu d’une famille andalouse qui avait émigré en Tunisie au début du XVIIe siècle.

Il a grandi dans un milieu familial citadin (beldi), intellectuel et soufiste.

Son père Hmida El Wafi était un «Bardéji» à la mosquée de la Zitouna, c’est-à-dire un musicologue, compositeur de musique lyrique et de chants religieux. Sa mère ainsi que ses deux sœurs Hallouma, épouse Chedli Temimi, et Chelbia épouse Khemaïess Hdidène, étaient des mélomanes de malouf.

De même, le quartier, où a vécu Cheikh Ahmed El Wafi (Sidi Mardoum dans la Médina de Tunis), était connu pour son rayonnement musical car la cité Sidi Mardoum était un fief d’art populaire.

Ce musicologue avait vécu durant une période connue pour un certain épanouissement artistique où la musique arabe pachawite concurrençait la musique moderne à base d’instruments de cuivre (nouhassia) et où l’art populaire concurrençait l’art andalou. Période connue aussi pour l’émergence de la nouba andalouse considérée comme vecteur principal de la musique arabe.

L’ouïe musicale de Ahmed El Wafi

Tout jeune, Ahmed El Wafi avait fréquenté le Kotteb où il avait appris les sourates du Livre saint et les règles de psalmodie des versets coraniques. Puis, il avait étudié à la Zeytouna comme la majorité des jeunes de son époque pour se spécialiser dans les études approfondies de la littérature arabe et des sciences islamiques.

Souvent, il accompagnait son père à la mosquée de la Zitouna et participait aux chants lyriques… et c’est ainsi que son ouïe musicale s’était développée.

Par la suite, il avait appris les fondements de la musique arabe et orientale sous la férule du maître Sakasli.

Ayant grandi dans la cité «Mardoum» puis au quartier «Houanet Achour» jouxtant la hara israïlite, il avait appris les connotations de l’art populaire juif dont les mélodies différaient de celles de l’art populaire arabe.

Notre musicologue avait aussi un penchant pour la musique noire africaine (Zounouj), dont certaines mélodies sont composées de gammes fort connues et à succès dans nos contrées, telle que le mezmoum.

Apprentissage musical par la lecture

Afin de nourrir ses dons artistiques, cheikh Ahmed El Wafi avait étudié les fondements de la musicologie arabe ancienne. Il a lu le fameux livre musical «El Aghani» de Faraj Al Isphahani, pour en extraire les différentes spécialités des gammes musicales orientales issues des séries de sous-conjoints ascendants ou descendants avec demi-ton et quart de ton, et en extraire également la bonne pratique des différents instruments orientaux à corde, tels que la rabeb, le luth, la mandarine, etc.

Ahmed El Wafi s’était investi aussi dans l’analyse des différents écrits musicaux du Moyen-Age. Citons les études musicales Khawarezmi, les écrits des frères Essafa (Ekhwène Essafaà), le grand livre musical de Farabi, celui d’Ibn Sina, ceux de Jacob Kendi ainsi que le chapitre musical de Muqaddima d’Ibn Khaldoun.

Toutes ces lectures lui permettaient de s’instruire et de comprendre les différents secrets et caractéristiques de la musique ancienne, arabe et classique.

Rencontre avec le baron d’Erlanger

L’amour du Cheikh El Wafi pour le monde musical avait atteint son paroxysme dès la rencontre en 1914 du baron d’Erlanger, avec qui il s’est lié d’amitié. La rencontre de ces deux hommes avait eu un grand impact dans l’évolution de l’art musical tunisien.

Le baron d’Erlanger était un homme riche, atteint d’une maladie chronique. Il avait trouvé sa guérison dans la musique arabe orientale qui lui procurait sérénité et sécurité. Féru de musique, il avait découvert, en la personne de Ahmed El Wafi, un mélomane cultivé et soucieux d’approfondir ses connaissances littéraires et artistiques. Le baron n’avait pas tardé à prêter main-forte à son ami Cheikh Ahmed, en lui présentant dans son palais des musicologues de renommée internationale, tels que Ross Farmer et le baron Carady et en lui procurant un environnement intellectuel agréable.

Il s’agit de ce joli palais «Ennejma Ezzahra» de Sidi Bou Saïd, à la beauté pittoresque, pourvu d’une bibliothèque garnie de plusieurs manuscrits et écrits musicaux du monde entier.

Le palais avait sa troupe artistique composée d’éminents instrumentalistes tunisiens, arabes et orientaux, à l’instar de Khemaïes Tarnène (luth), Mohamed Ghanem (rabeb), Salah Rafrafi (violon)…

Dans cet environnement artistique de haut standing, notre musicologue avait saisi l’occasion d’échanger les thèmes musicaux avec des hommes de lettres orientalistes qui voulaient se spécialiser dans la musicologie arabe… C’est ainsi que Cheikh El Wafi avait trouvé dans le palais d’Erlanger le milieu confortable et propice pour donner libre cours à ses impulsions créatives et artistiques.

Œuvres de Ahmed El Wafi

L’œuvre principale de ce musicologue de talent demeure essentiellement l’étude et l’analyse approfondie du fameux livre «El Aghani» de Faraj Al Isphahani, avec toutes les annotations et décortications des rythmes et gammes musicales orientales (Makamet Charkia). El Wafi était aussi l’auteur de plusieurs compositions musicales et mouachahat dans le malouf tunisien. Il était aussi l’auteur de plusieurs compositions orientalistes (Adwar Charkia).

Ses productions

Ahmed El Wafi avait défini les caractéristiques des gammes, modes et rythmes musicaux tunisiens à partir du mixage avec ceux de l’Orient et les rythmes turcs. Il a veillé à la redéfinition et à la rénovation dans la composition des mouachahat du malouf tunisien.

Il avait réussi la meilleure composition musicale ayant trait à une certaine ouverture vers des gammes orientales et turques pour en créer des gammes musicales typiquement tunisiennes, telles que le Btaïhi, Ennawa, Mhaïer Sica, etc. Il s’était illustré aussi dans sa contribution au renouvellement des rythmes musicaux pour un meilleur usage des instruments de percussion (tar, darbouka, bendir, et autres…).

Ce fervent mélomane et investigateur de talent décéda subitement en août 1921 laissant un grand vide au palais d’Erlanger. Un vide néanmoins compensé par des études des œuvres, des récits et des écrits.

Source : La Rachidia, bibliographie par Othman El Kaak

(neveu de Ahmed El Wafi)