Conter des histoires puisées de notre patrimoine culturel et social reste toujours une tradition qui se transmet de génération en génération malgré que le monde a manifestement changé et que les supports ont évolué, mais le charme du fait de conter, de raconter reste le même…

Le conte, une tradition orale, s’est développé au fil des années et on découvre aujourd’hui, non seulement les contes puisés du patrimoine d’un seul pays, mais ceux aussi d’autres contrées et continents…grâce, entre autres, à l’ouverture sur le monde avec l’Internet et les nouveaux supports numériques qui ont émergé…

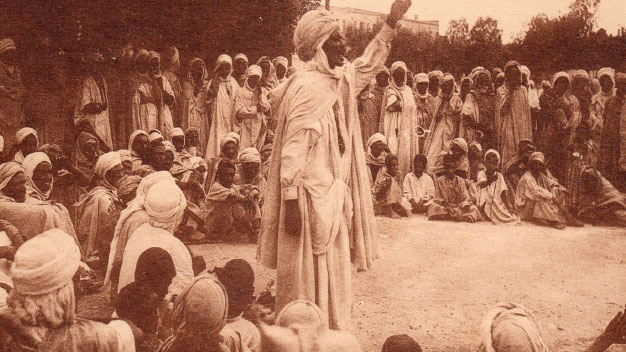

Qui, parmi nous, encore enfant ou même adulte, n’a pas été enchanté par l’écoute des contes racontés par sa grand-mère ou ses grands-parents ? Adulte encore, c’est le même plaisir que l’on ressent quand on est en présence d’un conteur qui raconte des histoires imaginaires ou réelles, puisées de notre patrimoine, de notre héritage culturel et social que l’on écoute avec beaucoup de curiosité et de suspense.

Cet art oral, tout d’abord, a été transmis de génération en génération, et c’est grâce au premier chroniqueur et conteur Abdel Aziz El Aroui que cet art est passé de l’oral à l’écrit, et a été archivé pour être sauvegardé pour les générations qui suivent.

L’art du conte, «el khrafa» ou «el fdaoui», comment s’est-il développé? Comment étaient ses débuts, et est-ce que l’Internet et l’émergence de nouveaux supports et plateformes numériques ont contribué à la perte du charme du conte ou, au contraire, c’est une sorte d’enrichissement qui n’a participé qu’au développement de cet art afin de le faire connaître à tout le public ?

Nous avons contacté le spécialiste, Hatem Bouriel, conteur et journaliste… qui nous a éclaircis sur cette tradition héritée depuis jadis de nos grands-parents, puis dans les cafés, avant d’émerger à la télévision dans les années 60 avec le chef de file «El Aroui»qui a contribué manifestement à la popularisation de cet art oral. Retour sur l’histoire, sur l’évolution et les spécificités de cet art oral et vivant…

Notre interlocuteur note, tout d’abord, que pour définir cet art, il faut plutôt utiliser le terme exact qui définit l’art du conte en Tunisie, qui est le «fdaoui». Par contre, le terme «hakaouati» est plutôt un terme oriental paru dans les pays d’Orient et pas ceux d’Afrique. Pour revenir un peu sur l’histoire du fdaoui, on précise que ce dernier se trouvait essentiellement dans les cafés, jadis, et a continué à être une tradition jusqu’aux années 50.

C’est d’ailleurs une tradition très ancienne qui est en étroite relation avec des personnages mythiques de la tradition orale typiquement tunisienne, comme le «madah» qui se définit comme un poète qui fait des poèmes élégiaques.

Dans les années 60, et avec l’émergence du conteur national Abdel Aziz El Aroui, l’art du conte a commencé à se développer et, depuis presque une vingtaine d’années déjà, il y a des arts renaissants qui s’inscrivent bel et bien dans le cadre des spectacles vivants. On note, par ailleurs, la création, depuis plus d’une dizaine d’années, de festivals de contes, tels que les «journées du fdaoui», à Sousse, le festival d’«El khrafa», qui se tient depuis plus de dix ans au club Taher-Haddad et qui programme même des invités conteurs venus de pays voisins et du monde arabe, pour faire connaître au grand public leurs traditions et les spécificités de leur patrimoine culturel à travers le conte et les histoires racontées.

A Sfax, aussi, il y a presque une dizaine d’années, la tenue des Journées d’«El khrafa» a aidé à développer cet art et tout récemment (deux ans), à Ben Arous, se tiennent les journées de Abdel Aziz El Aroui, dans sa seconde édition à la bibliothèque régionale.

L’émergence de cet art, qui a gagné de l’ampleur au fil des années et de la popularité, s’explique, en effet, par le fait que beaucoup de comédiens se tournent vers cette tradition, parce que c’est un art qui ne nécessite pas beaucoup de dépenses, à part le costume ou le vêtement, c’est en quelque sorte un one man show avec des moyens mimines. C’est ce qui explique, d’ailleurs, la popularité de cet art qui s’ouvre sur tout le public, générations et âges confondus.

Mais on note, également, que cet art oral a été archivé depuis des années avec la création d’une compilation comportant (trois tomes) de Abdel Aziz El Aroui et que l’on trouve dans les bibliothèques, et ce, depuis les années 60.

Quant à l’ouverture de cet art qui s’élargit et se propage dans d’autres cultures et civilisations, il ne s’agit pas d’une question du patrimoine uniquement tunisien, car notre interlocuteur, par exemple, a présenté, au grand public, les contes d’Andalous, ceux du Sénégal et l’histoire d’Elissa.

Bouriel nous précise qu’il a recueilli des contes auprès de gens habitant la ville de Testour (gouvernorat de Béja) et a été surpris que ces histoires, qu’on lui a racontées dans ladite ville, se racontent parallèlement et jusqu’à aujourd’hui dans des villes en Espagne, puisque ces villes tunisiennes et espagnoles partagent des points en commun. «C’est très riche et très enrichissant en même temps ! », précise encore notre interlocuteur.

Bouriel continue de nous raconter l’évolution de cet art et note d’ailleurs, que durant les années 90, les premiers conteurs modernes, qui ont ressuscité cet art oral, sont principalement l’acteur défunt Ahmed Snoussi et le conteur Béchir Drissi, puis l’art s’est propagé avec la nouvelle génération de conteurs, tels que Kamel Allani, Houda Ben Amor, Aroussi Zbidi…

Pour conclure, notre interlocuteur note que par rapport à la question de l’émergence de nouvelles méthodes et supports sur lesquels on peut publier ou poster des contes, notamment sur les réseaux sociaux, Youtube, les séquences vidéos et autres supports audio ou vidéos…, cela ne gâche jamais le charme des histoires contées, mais bien au contraire, c’est un nouveau mode d’expression varié, certes, mais très enrichissant.

Le conte constitue, en effet, notre culture, notre patrimoine, notre histoire, celle de nos ancêtres, que nous aimons découvrir, parce que cet art s’adresse à tout le monde et nous rappelle forcément notre enfance que nous aimons parfois revivre autrement, tout en étant adultes.