Sihem SIDAOUI |

Parcourir l’exposition «Engrenages» à El Teatro ne se fait pas sans interrogations : photographie ? Peinture ou dessin ? L’illusion opère, car nous sommes face à des visages et à des objets d’une précision et d’une rigueur telles qu’ils s’apprêtent presque à quitter la toile pour rejoindre le monde réel.

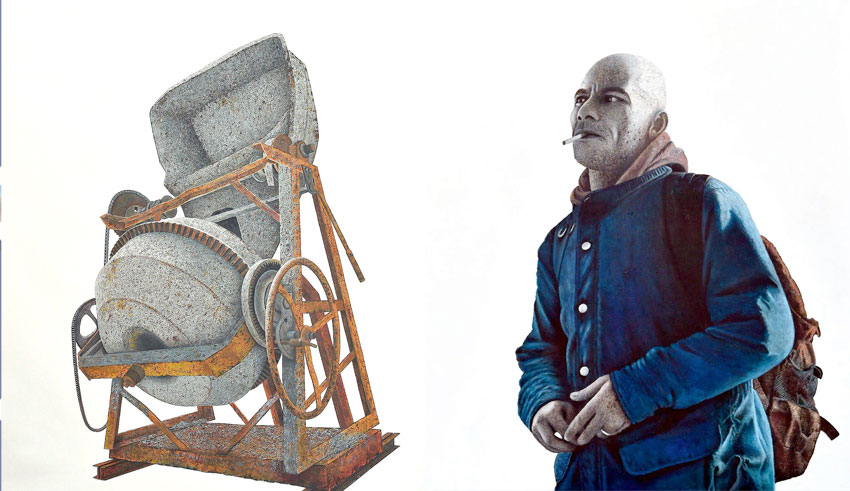

Une fois la question posée, nous nous sommes détournés de cette hésitation, car absorbés par une atmosphère d’autant plus prenante que les figures des tableaux paraissent détachées, en retrait par rapport au blanc glaçant de la toile, sonnant comme un silence de deuil. En effet, la contemplation de cet univers nous plonge dans une inquiétude, celle de ces visages épuisés, éreintés, soucieux. Cette fatigue vaine s’élabore en idée, celle de l’essoufflement de l’humain, sa dissolution jusqu’à se confondre avec la machine («Autoportrait »). Le montage de l’exposition est saisissant : nous passons d’un tel visage humain à une gigantesque machine toute puissante, rouillée, mais au pouvoir encore effrayant («Sa majesté»), celui de déchiqueter le vêtement, ce qu’il incarne comme dignité. Nous voyons ce qu’il en reste sur les barbelés de la toile intitulée justement «Appendicite».

Que reste-t-il de l’humain, semblent s’interroger ces visages, ces corps et ces formes au milieu du vide blanchâtre de la toile touchant au désastre. Ces objets («Castration», «Sa Majesté», «Made in China») avec un côté menaçant et ambigu à la Manière de Ponge ont l’air d’avoir le dessus sur l’humain («Consomption», «Ménopause», «Immersion»…). Il n’y a pas de couleurs ou très peu, pas de soleil, pas de ciel, rien que le tourbillon de la machine et le trou noir (ici blanc) du néant. Cette perception vient de l’énergie dégagée par ces œuvres poignantes, mais aussi de notre contexte, celui de l’homme dénudé par la police, violenté, réduit à un corps martyrisé à souhait. Voilà ce que cueille la multitude des ouvriers et des travailleurs aujourd’hui, crie ou crache l’univers de Mohamed Amine Inoubli, bien loin de toute masturbation intellectuelle, considérée comme de la «m …» : la mouche du carré blanc sur fond blanc en référence à Malevitch le dit bien («Masturbation»).

Bien qu’on y pense, beaucoup plus qu’une inscription dans la continuité de l’hyperréalisme américain des années 70, dans les tableaux d’Inoubli s’opère une sorte d’écriture en palimpseste, d’«œuvre ouverte» faite de traits réalistes, mais aussi de détours, entre autres abstraits et allégoriques. Dans le tableau «Autoportrait», on voit une machine archaïque, des vis sur un cercle métallique rouillé (comme la plupart des objets de l’exposition) duquel sort une sorte de bras métallique abîmé pour que transparaissent par-dessous des fils électriques.

Au bout de ce bras, couvert d’une sorte de bandana ou de foulard s’apparentant à du plastique noir, apparaît une tête d’oiseau prédateur, une sorte d’aigle comme dans les BD, non moins apocalyptiques, d’Enki Bilal. En un seul tableau, et pas n’importe lequel, vu que le peintre s’y identifie, sont posées les questions majeures de cet univers, du moins tel que nous le percevons : la question de l’homme-machine, exploité, opprimé, surveillé, robotisé et la question écologique à travers cette tête d’oiseau à la limite de l’asphyxie. La solitude fondamentale de l’être qui s’en dégage, nous fait aussi penser à Hopper, mais pour aller encore plus loin dans le diagnostic d’une société sans décor, une solitude proche du néant. Ce blanc, dont nous ne cessons de parler, donne une tonalité tragique, mais il nous plaît d’imaginer que c’est aussi le constat d’un désert à envisager comme page blanche, une invitation à sortir du tourbillon de la bétonnière («Sa Majesté») et à tenter un dessin, les premières lignes d’un avenir à venir et à imaginer après le désastre présent.

Bref, l’univers pictural de Mohamed Amine Inoubli est au fond le nôtre, celui de notre actualité épuisante. Ses toiles en captent la trace en lui donnant une forme, une couleur, des corps, des visages, et ce, avec un zeste d’ironie pour que le possible, l’autre, le dépassement ne soient pas complètement évincés.

Ces visages et ces objets anthropophages résonnent avec nous et avec notre monde décadent comme un appel, un cri réclamant l’espoir : visages d’humains fatigués, inquiets, imprégnés de rouille, celle du compteur d’eau à payer («Ménopause»), mais surtout la rouille de la grande machine policière qui produit des vêtements en lambeaux qui sont, par métonymie, des corps déchiquetés, dénudés et à la merci de «Sa Majesté». Cette exposition qui se poursuit jusqu’au 27 juin est à retenir, rien que pour la grande empathie qu’elle inspire, rien que pour sa force d’incarnation de ce qui serait notre trou noir sur fond blanc.