«Etre poète, c’est avoir de l’appétit pour un malaise». René Char.

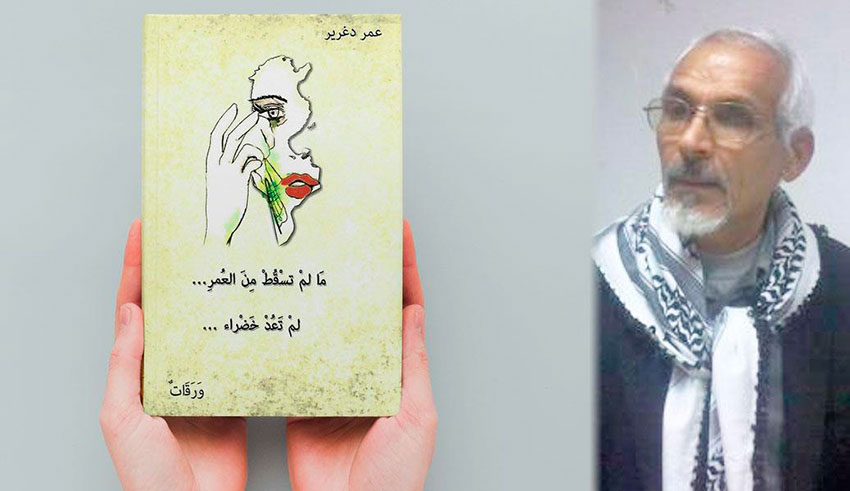

«Ce n’est pas avec des idées que l’on fait des vers, c’est avec des mots», rappela une fois le poète Mallarmé à son ami, le peintre Degas. Et, dans ce livre de poésie intitulé, non sans quelque flou artistique, «Mâ lam tasqot mina elomôr… lam taôd khadra» (Celle qui ne tombe de l’âge… n’est plus verte) et qui a déjà récolté, ici et là, bien des éloges, Amor Daghrir, dont on voit depuis plusieurs années fleurir la création poétique et qui nous semble avoir dans ses poches une réserve inépuisable de vocables de tous les niveaux et registres, sait trouver les mots avec lesquels il brode ses vers, tisse ses métaphores et cadence le déploiement de ses morceaux. Car être poète ne serait pas pour lui un don infus, mais le résultat d’un patient labeur qui consiste à tourner autour de cette langue arabe dont il connaît à merveille les arcanes, afin de dompter ses mots, les travailler comme le forgeron travaille le fer et les irriguer de sève et de parfum pour qu’ils puissent créer cet univers onirique fondé sur l’illusion. S’il parvient à nous donner quelque enchantement, c’est surtout grâce à cette rencontre inhabituelle, mais fort peu hasardeuse —parce qu’étudiée—, de ces mots qu’il s’ingénie à amalgamer dans une syntaxe particulière, expressive, poétisée à des régimes divers. Des mots dont se composent habilement des vers libres, de géométrie variable, musicalisés, à rime discontinue, puissamment mûs par une incessante verve poétique, une force imageante, et qui tombent en chute verticale comme pour épouser le mouvement descendant de la tombée des chimères d’une révolution qui n’en était pas vraiment une et la descente d’une nuit dévastatrice, nuit des derviches et des imposteurs, plus noire que toutes, qui obscurcit le rêve de liberté et concasse l’espérance :

«Toi au visage, à la tristesse et au temps berbères/ Nulle joie n’est digne des pleurs/ Et moi qui suis épris de tes yeux et de la lumière/ Ma douleur est enclose dans ma blessure/ Comme une patrie/ Nul chant des oiseaux dans les arbres/ Ni sourires dans les yeux des enfants/ Dans toutes les rues, dans les villes/ Nous pousserions peut-être notre dernier cri/ Après toutes les épreuves/ Et ma langue traînerait ses chaînes/ En m’enveloppant avec elle dans le même suaire» (p. 29).

Mobilisant régulièrement dans cette poésie tantôt grave, tantôt légère, aux couleurs tour à tour grise et rose, les deux premières personnes du singulier «Je» et «Tu», énonciateur et énonciataire marquant un intarissable lyrisme amoureux, Amor Daghrir n’écrit ici que parce qu’il est vivement animé par une lancinante douleur. Douleur d’amour, douleur d’elle dont l’identité demeure tout au long du recueil délibérément équivoque et trouble : c’est vraisemblablement la patrie au passionnant visage de femme, mais c’est aussi, en même temps, la femme elle-même, la femme adulée, proche ou lointaine, inscrite au fronton du verbe créateur et qui habite ce poète comme un manque foncier, un terrible malaise ou un rêve absolu de bonheur, et qui se présente en patrie et se construit en une allégorie centrale, récurrente, ou même en un mythe obsédant. C’est qu’il y a dans ces poèmes de Amor Daghrir une organisation scripto-sémantique qui privilégie le double sens, l’ambiguïté et le flou volontaire s’articulant autour d’une douleur incommensurable qui conduit ce poète puisant souvent ses sources dans la militante littérature palestinienne (surtout Mahmoud Darwich), à projeter les attributs de la femme désirée sur la terre aimée et à mettre en œuvre tout un lexique renvoyant dénotativement à la femme dans l’évocation oblique, c’est-à-dire, par détours rhétoriques, de la patrie. Ainsi pourrait-on relever dans ce recueil ces lexèmes à la récurrence quasi absolue : «yeux», «bouche», «lèvres», «chevelure», «pommettes», «joues», «poitrine», «seins», «regard», «sourire», «cœur», «larmes», «parfum», etc. Des mots qui se portent en foule pour venir s’agglutiner, non sans quelque plasticité, dans les vers et faire jaillir des floppées d’images où trône cet obsessionnel allocutaire bicéphale : femme/patrie ou patrie/femme autour desquelles flotte un fil de brouillard et qui traversent ce livre de part en part, escortés par ces immortels dieux, toujours en lutte, Eros et Thanathos, qui se confrontent ou s’interpénètrent ou alternent l’un avec l’autre, dans ce recueil composé sur un fond de nuit, mais où ce poète résistant, à l’espoir tenace, cherche désespérément à ouvrir son entreprise créatrice sur un horizon de lumière. Désespérément, il s’attelle à la pénible tâche de transcender la mort qui rôde autour de la patrie et d’en extraire une joie verbale qui n’est en fait que ce «gain du chant», pour utiliser une expression chère à notre poète de prédilection Lionel Ray :

«Toi/ Maîtresse des patries/ Demain, je découvrirais peut-être ton visage/ Et j’errerais dans le désordre submergeant/ Tes larmes telles les vagues moutonnantes/ Nous traînent vers la blessure/Comment puis-je traverser ton silence/ Et sur mes épaules des poèmes aux yeux sans larmes ?/ Aujourd’hui j’étreins des rêves qu’aucune douleur n’habite/ Et je m’enfonce dans tes yeux/ Sans que les tristesses ne m’arrêtent/Tous les mots sont nus/ Nous avançons vers son destin délaissé au bord de l’oubli/ Et demain, j’ouvrirais une porte sur la joie» (p. 117).

Revenons un peu à cette abondance lexicale référant à la femme ainsi qu’à ce réseau sémantique qui sillonne ces poèmes et qui renvoie clairement à l’amour, au désir, aux brûlures de l’absence, à la nostalgie de l’aimée, à son musc, sa salive, sa chevelure et la courbe pleine de ses hanches ! Il y a là en effet un lexique et une isotopie imposants qui pourraient nous entraîner sur le terrain de la psychanalyse où l’approche permettrait de soutenir que dans cette poésie embaumée d’un insistant parfum de femme, Amor Daghrir chante plus la femme que la patrie ou projette son amour pour le beau sexe sur la patrie qu’il féminise au suprême degré et qui constitue cette passion dévoreuse dans les mailles de laquelle il se perd sans retour. Une passion toute palpitante et qui est en réalité le véritable moteur de son écriture poétique lui insuflant l’énergie créatrice pour pétrir la matière langagière et l’ériger en ces formes métaphoriques insolites, quelque peu surréalistes, nées hors du contrôle de la logique et qui, comme dans toute bonne poésie, dessinent entre les mots et les choses une ligne courbe et jamais droite :

«La femme que j’aime/Est un poème qui dort sur l’épaule du matin/ Accueille le soleil et m’invite/ A étreindre son murmure/ Et essuyer ses larmes/Puis me reposer/ La femme que j’aime/ M’a offert son parfum capiteux/ Puis a enfourché sa monture du vent/ Et m’a laissé seul, l’aile cassée/versant ma tristesse/ La femme que j’aime/ Est un poème à la folie et aux blessures profondes» (p. 3).

Longuement préfacée par le critique libanais Rouli Adel El Aryan (pp. 5-19), cette poésie de Amor Daghrir, tant révoltée qu’aimante, tout arrimée à l’espérance, malgré sa noirceur, coule, tantôt douloureusement entre les décombres du «printemps de la ruine» (p. 59), les déceptions et les étoiles éteintes, tantôt tendrement parmi les amours splendides, les promesses de bonheur et les rêves aériens, ailés, d’encre et de papier.

Il y a là sans doute une poésie de valeur qui mérite d’être lue et déclamée. Bravo, poète !

Amor Daghrir, «Mâ lam tasqot mina elomôr… lam taôd khadra» (Celle qui ne tombe de l’âge… n’est plus verte), poèmes en arabe, éditions «dar el mountada», Mégrine, 2020, 129 pages.