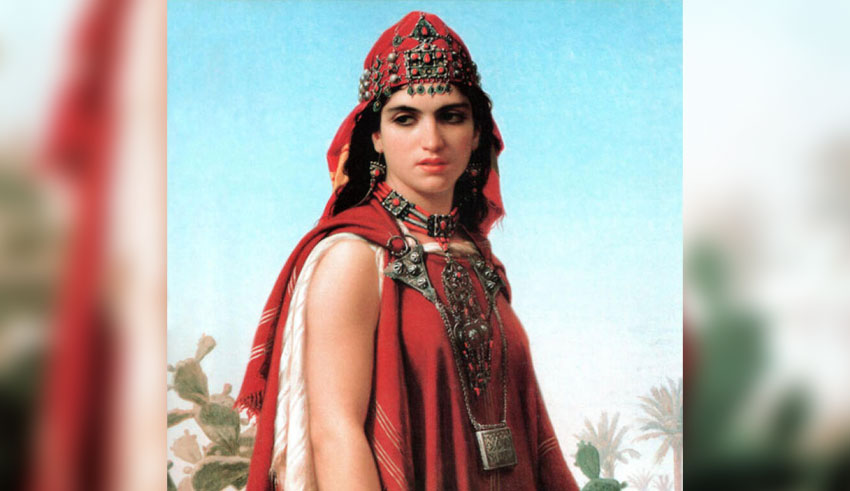

Dans cette rubrique, nous avons pris l’habitude de « croquer » le portrait de figures qui évoluent parmi nous dans des domaines très variés. Nous nous y arrêtons parce que nous jugeons qu’elles sont porteuses de particularités qui, d’une manière ou d’une autre, servent le milieu dans lequel elles s’inscrivent. Mais voilà que l’idée nous a été suggérée que, parmi les anciens, et même les très anciens, il en est qui, de quelque façon que ce soit, continuent d’être présents parmi nous, ayant laissé dans notre conscience collective une marque indélébile devenue composante de notre identité et, du même coup, entrant dans les débats qui continuent d’animer notre société. Et, s’il en est une qui ne cesse de nous interpeller, en Tunisie comme dans le reste du Maghreb, c’est bien Dihia, dite la Kahéna.

Tout au long de ma carrière professionnelle, je n’ai cessé de rappeler le souvenir de cette figure tutélaire, estimant dans mon for intérieur qu’elle a été et est toujours dans une très large mesure victime de lectures erronées de notre passé et de relations de notre histoire intentionnellement falsifiées.

Une douzaine d’années en arrière, j’ai publié dans ces colonnes deux articles sous le titre de «La Kahéna, une femme, une mère» dans lesquels j’ai développé un plaidoyer en faveur d’une relecture de ce chapitre de notre histoire parce que « pour des considérations idéologiques avant le terme, les historiens (disons les historiographes) arabes passés se sont appliqués à occulter la plus grande partie de la vie de cette femme d’exception et, quand ils l’ont évoquée, c’était pour en noircir l’image.

Remettons-nous dans le contexte de l’époque. C’est en l’an 72 de l’hégire (647) que les conquérants arabes (conduits par les fameux Sept Abdallah) ont fait leur première incursion au Pays du Couchant (notre Maghreb actuel). Le pays était alors partiellement sous domination byzantine — encore que le patrice de l’Africa (une sorte de gouverneur désigné par Constantinople) avait proclamé l’indépendance de sa province quelques années auparavant, le reste du territoire étant passé sous le pouvoir de chefs berbères. Ce fut une razzia au cours de laquelle les envahisseurs ont eu le dessus sur les troupes du patrice Grégoire (Jourjour en arabe), ont tué celui-ci, capturé sa fille et un très grand nombre de femmes et de jeunes garçons et ont emporté avec eux de pleins chargements de dromadaires d’or et d’objets précieux. Ils ne reviendront que 17 ans plus tard, après n’avoir laissé au sein de la population que le souvenir des massacres et des pillages.

(A suivre)