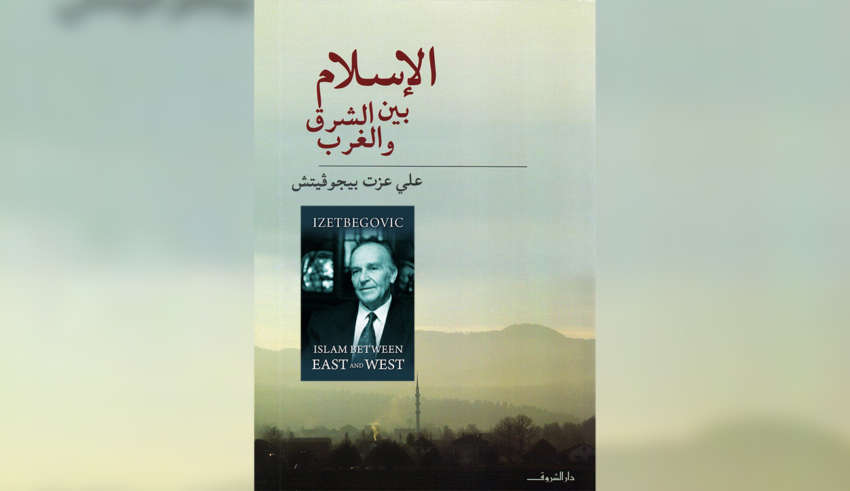

Dans un monde toujours plus fracturé entre visions du monde concurrentes, la pensée d’Ali Izzet Begovic, intellectuel bosniaque et ancien président de la Bosnie-Herzégovine, résonne aujourd’hui avec une acuité nouvelle. Philosophe, penseur musulman, et acteur politique majeur du XXe siècle, Begovic a consacré une grande partie de sa vie à réfléchir sur la place de l’islam dans le monde moderne et sur les tensions entre l’Orient et l’Occident. Ses écrits offrent une lecture lucide, et parfois dérangeante, du conflit civilisationnel qui semble aujourd’hui prendre une forme renouvelée sur les plans idéologique, culturel et géopolitique.

Dans son ouvrage majeur, « La Déclaration islamique », et plus encore dans « L’Islam entre l’Est et l’Ouest », Begovic développe une critique fine du matérialisme occidental et du conservatisme oriental. Selon lui, la modernité occidentale, bien qu’avancée technologiquement, souffre d’une crise spirituelle. Elle est marquée par une perte du sens, une domination de la rationalité utilitaire et une aliénation croissante de l’homme face à ses propres créations.

En revanche, le monde musulman, dit-il, a conservé la spiritualité, mais au prix d’un retard scientifique et politique. Ainsi, l’Orient et l’Occident seraient chacun porteurs d’un fragment de vérité. L’enjeu, pour Begovic, n’est pas la domination d’un modèle sur l’autre, mais une réconciliation des forces : la spiritualité de l’Orient et la rationalité scientifique de l’Occident.

Conflit civilisationnel enraciné

Le conflit actuel entre Orient et Occident, souvent simplifié à des termes géopolitiques, trouve une profondeur bien plus ancienne et philosophique chez Begovic. Il identifie une opposition historique entre deux visions de l’homme : l’une matérialiste, centrée sur la liberté individuelle, l’autre religieuse, centrée sur le devoir et le sens. Il ne rejette ni l’une ni l’autre, mais invite à dépasser cette dichotomie par une synthèse islamique qui réconcilierait les valeurs éthiques et spirituelles avec les exigences du progrès.

Cette idée prend tout son sens dans un monde où les tensions autour de la place de l’islam en Europe, les conflits au Moyen-Orient, où les rivalités culturelles autour des valeurs « universelles » montrent l’incapacité des deux mondes à dialoguer sereinement. Begovic y voyait une crise de compréhension mutuelle, mais aussi une occasion unique de convergence.

Actualité de la pensée de Begovic

Aujourd’hui, alors que les discours d’affrontement culturel et religieux reprennent de la vigueur, la pensée de Begovic apparaît comme un appel à l’équilibre. Il ne s’agit pas d’un relativisme mou, mais d’une volonté ferme de reconnaître la complémentarité potentielle des civilisations. A l’heure où l’Occident questionne ses fondements, et où le monde musulman tente de retrouver une voie moderne sans se renier, Begovic offre une grille de lecture à la fois critique et constructive. Son parcours politique, marqué par la guerre en ex-Yougoslavie, montre que cette vision n’est pas théorique. Elle est née d’un terrain de fracture, d’un carrefour culturel et religieux où la coexistence était un enjeu de survie.

Ali Izzet Begovic ne cherchait pas à opposer l’Orient à l’Occident, mais à montrer que leur antagonisme n’est ni nécessaire ni inévitable. Il proposait une voie médiane, où l’islam pouvait être un pont entre deux mondes en crise. A l’heure où les clivages s’accentuent, son appel à une civilisation synthétique — ni régressive ni aveuglément progressiste — mérite d’être entendu. Car l’espoir de l’humanité ne serait autre qu’un projet humaniste universel où Orient et Occident joueraient, chacun, un rôle essentiel.