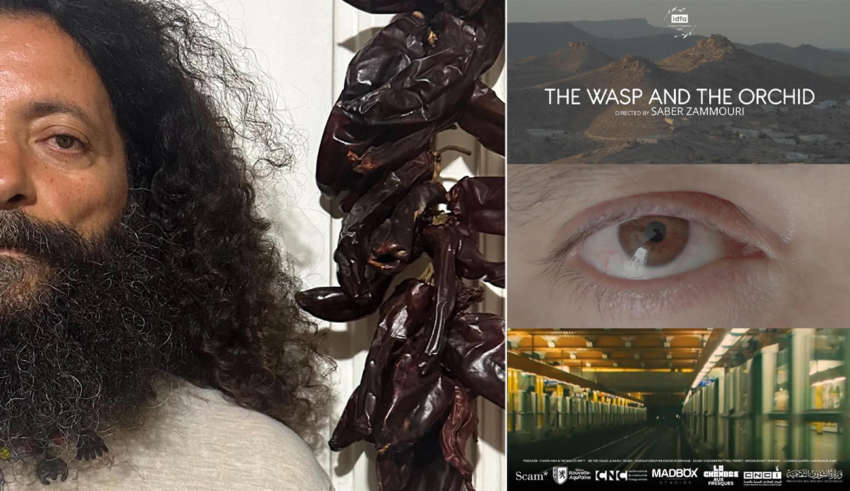

Le Mois du cinéma documentaire (MCD) s’est ouvert, jeudi 18 septembre au Cinémadart de Carthage, avec la projection en avant-première de «La Guêpe et l’Orchidée», une coproduction tuniso-française signée Saber Zammouri.

Ce film explore la tension entre rêve et réalité, nostalgie des racines et illusion de l’ailleurs. Il interroge l’usage des images, à la fois langage de liberté et outil d’hégémonie culturelle, qui nourrissent l’aspiration des jeunes du Sud tunisien à rejoindre la France, présentée comme un « paradis » inaccessible.

Zammouri ancre son récit dans son village natal de Zammour, au sud de la Tunisie. Il y décrit la marginalisation sociale et économique, l’absence des conditions élémentaires d’une vie digne, jusqu’à l’arrivée tardive de l’électricité puis de la télévision en 1989.

Cette dernière a cristallisé le rêve d’exil dans l’imaginaire des jeunes, façonné par des images idéalisées de la France.

Construit en deux volets — Zammour et Paris —, le documentaire suit le parcours d’un jeune homme qui, bercé par une photographie de son père posant devant la Tour Eiffel, a grandi en fantasmant l’émigration. Mais arrivé en France, il se confronte à une réalité bien différente : un quotidien précaire de livreur et d’ouvrier.

En filigrane, l’histoire de ce personnage se confond avec celle du réalisateur lui-même, qui se met en scène à travers sa famille, sa mère, et les paysages de son enfance, comme une tentative de revisiter les raisons profondes de son propre départ.

Lors du débat qui a suivi la projection, Zammouri a affirmé que « l’immigration n’est pas un choix individuel, mais le résultat d’un agenda global », amorcé par l’introduction de la télévision et l’image récurrente d’une France idéalisée.

Le film se distingue aussi par sa richesse symbolique. Il s’ouvre sur une scène où une mère place du coton dans l’œil de son fils – geste ancestral destiné à soigner – et se clôt lorsqu’elle lui retire le coton souillé, métaphore du regard saturé par la poussière, la pollution… et les illusions. L’œil, également mis en avant sur l’affiche du film, devient ainsi le fil conducteur du récit : ce que l’on croit voir, ce que l’on nous montre, et ce que l’on finit par comprendre.

Le titre original, Fable/Photographie, traduit en arabe, renforce ce jeu de contrastes. La « fable » renvoie à l’histoire du village et à l’exil de ses jeunes, tandis que la « photographie » évoque la puissance des images télévisuelles qui ont bouleversé l’imaginaire collectif.