Marcello Bivona est originaire de Sicile. Sa famille a dû quitter la Tunisie en 1959, alors qu’il avait cinq ans. Il est cinéaste, metteur en scène et écrivain. Dans ses œuvres, Marcello Bivona reconstruit son voyage de retour à Tunis, ses souvenirs d’enfance et ceux de sa famille où se mêlent les traces d’un passé révolu à celles d’un présent retrouvé. Entretien.

Marcello Bivona est originaire de Sicile. Sa famille a dû quitter la Tunisie en 1959, alors qu’il avait cinq ans. Il est cinéaste, metteur en scène et écrivain. Dans ses œuvres, Marcello Bivona reconstruit son voyage de retour à Tunis, ses souvenirs d’enfance et ceux de sa famille où se mêlent les traces d’un passé révolu à celles d’un présent retrouvé. Entretien.

Pourriez-vous nous résumer les rapports affectifs que vous entretenez avec la Tunisie ?

Je suis né à Tunis au milieu des années 1950, dans une famille d’émigrants siciliens. Seul le grand-père maternel venait de Sardaigne. Je n’ai pas de nationalité tunisienne, mais la Tunisie est mon pays, comme c’était le cas de ma mère et de sa mère, qui est débarquée illégalement au XIXe siècle. J’ai quitté «mon pays», la Tunisie, quand j’avais cinq ans, à cause des événements qui ont suivi l’Indépendance de 1956.

Ma famille a beaucoup souffert de ce détachement, surtout dans les premières années du rapatriement. Le destin nous a emmenés dans le nord de l’Italie, perdu dans la banlieue de Milan assiégée en hiver par des brumes grises et humides. Ce furent les années du boom économique, l’exode massif des émigrants du sud de l’Italie qui arrivèrent aux gares de Milan et Turin avec les légendaires valises en carton attachées avec de la ficelle. Dans ce contexte de vies renversées, de communautés déchirées, de paysages déformés par la construction, nous, réfugiés de Tunisie, compatriotes rapatriés malgré nous, aussi étrangers au Nord qu’au sud de l’Italie.

Comment s’annonçait-il alors ce «retour» dans la patrie de vos arrière-grands-parents ?

Le retour en Italie a été une deuxième émigration. Avec les Italiens, nous ne nous comprenions pas, la déconnexion identitaire était totale. Les codes de communication étaient différents et nos difficultés surgissaient avant tout en ce qui concerne la langue. Le fait d’être nés dans un contexte de différentes ethnies, langues, religions et cultures, nous a déstabilisés avec nos propres compatriotes. Ma mère a passé la moitié de sa vie à Tunis, l’autre moitié dans la nostalgie de ce qu’elle avait laissé derrière elle. C’était un tel amour pour sa ville qu’elle ne pouvait pas se retrouver ailleurs et ça continue en moi. Aujourd’hui, il est facile de partager la pensée d’Albert Camus, Français d’Algérie, quand dans un célèbre discours sur le conflit franco-algérien, il a déclaré, mal compris de droite et de gauche, qu’il n’était ni avec la France, ni avec l’Algérie, mais avec sa mère, pied-noir qui voulait rester dans son pays natal : l’Algérie.

En Tunisie, je pense que l’Indépendance devait tenir compte de ceux qui appartenaient à la Tunisie même s’ils n’avaient pas de nationalité. Une grande partie de la communauté italienne, plus proche des Tunisiens que des Français, aurait dû avoir droit à des traitements différents de la part de Bourguiba. Peut-être que la déchirure douloureuse de toute une communauté aurait pu être évitée. Mais l’Histoire n’est pas faite avec les «si» et les «mais», elle ne prend pas en compte les affections effacées, les vies déracinées, les familles détruites, les pères et les mères forcés à tout recommencer pour réinventer un avenir pour leurs enfants.

Pendant longtemps, on n’a plus entendu parler de cette émigration italienne vers la Tunisie et encore moins du «retour» en Italie…

C’est vrai ! Mais au début des années 1990, il s’est passé quelque chose. La mémoire commence à refaire surface et dessine une carte articulée de souvenirs, de témoignages, de lieux et de personnes oubliées. La distance historique permet l’élaboration lucide d’une expérience lointaine et nous commençons à parler pas seulement des Italiens qui ont émigré en Amérique, en Belgique, en Australie, mais aussi au sud, comme en Tunisie par exemple.

Et c’est justement au début des années 90 qu’un cinéaste tunisien, Mahmoud Ben Mahmoud, signe la mise en scène d’un film «Italiani dell’altra riva» réalisé avec la collaboration de deux autres cinéastes tunisiens, les amis Mohamed Challouf et Hichem Ben Ammar.

C’est le premier film qui donne de la voix et de la dignité aux protagonistes d’une époque oubliée. Il s’agit d’une série d’entretiens avec des Italiens de Tunisie qui racontent leur histoire. C’est le début de la redécouverte d’un monde qui semblait être effacé de la mémoire, disparu, et que tout d’un coup, redevient d’actualité : un monde où la possibilité de coexistence entre les peuples, les cultures et les religions est possible. C’est avec le «Projet de la Mémoire» voulu par l’ambassade d’Italie à Tunis, coordonné par Silvia Finzi, qu’une série de publications sur l’histoire des Italiens de Tunisie verra le jour. Les volumes, écrits par différents auteurs, sont consacrés à l’artisanat, aux souvenirs, à la peinture, à l’architecture, à la cuisine, aux écrivains, etc.

Au sud et au nord de la Méditerranée, l’intérêt grandit et produit des expositions, des rencontres, des conférences, des publications de mémoires, d’essais, de romans, dont le premier «La rive lointaine» éditions Sellerio 2000, de Marinette Pendola, autobiographique, raconte l’histoire de sa vie en Tunisie jusqu’au jour du départ au début des années 1960.

Et votre travail ? Parlez-nous un peu de vous !

L’intérêt pour une histoire, qui est aussi la mienne, devient passion et en 1998, je réalise un long métrage «Retour à Tunis». Le film retrace l’histoire de ma famille et la douleur du détachement de Tunis. D’autres auteurs d’Italie, de France et de Tunisie font des films et des documentaires sur la mémoire de l’émigration italienne en Tunisie, parmi lesquels le plus connu est «Un été à La Goulette» 1996, de Férid Boughedir.

Il y a une dizaine d’années, Alfonso Campisi, lui aussi sicilien de Tunis, revenu en Tunisie depuis vingt-deux ans, professeur de philologie romane à l’université de La Manouba, spécialiste de l’émigration italienne en Méditerranée, publie quelques articles dans divers revues scientifiques, où il argumente le problème de la présence italienne en Tunisie sous un angle nouveau. Il attire l’attention sur le fait que plus de quatre-vingts pour cent de la communauté italienne de Tunisie étaient d’origine sicilienne, une spécificité qui a laissé des signes indélébiles dans le développement des relations entre les immigrants et les autochtones.

L’artisanat, l’agriculture, la pêche, la cuisine, la langue, la façon de penser, de gesticuler… sont quelques exemples de contamination profonde entre Siciliens et Tunisiens. De ces réflexions, il publie avec Flaviano Pisanelli un livre d’interviews remarquables «Mémoires et Contes de la Méditerranée — L’émigration sicilienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècle», 2015 – MC-éditions, qui donne pour la première fois la parole à ceux que Campisi appelle le «peuple muet» .

Je sais qu’à part le livre, il y a un film qui va sortir bientôt. Pourriez-vous nous en dire plus ?

En effet, cette année, Alfonso Campisi m’a impliqué dans un projet sur lequel il travaillait depuis un certain temps : la création d’un film documentaire qui raconte l’histoire de l’émigration sicilienne. «Siciliens d’Afrique. Tunisie Terre Promise», une production indépendante avec la participation de l’Institut Culturel Italien à Tunis et de certains amis qui ont cru au projet avec la participation de l’icône la plus représentative de la communauté italienne de Tunisie : Claudia Cardinale. Nous sommes actuellement en post-production et espérons le présenter à Tunis dès que possible.

En effet, cette année, Alfonso Campisi m’a impliqué dans un projet sur lequel il travaillait depuis un certain temps : la création d’un film documentaire qui raconte l’histoire de l’émigration sicilienne. «Siciliens d’Afrique. Tunisie Terre Promise», une production indépendante avec la participation de l’Institut Culturel Italien à Tunis et de certains amis qui ont cru au projet avec la participation de l’icône la plus représentative de la communauté italienne de Tunisie : Claudia Cardinale. Nous sommes actuellement en post-production et espérons le présenter à Tunis dès que possible.

Les études et les réflexions sur cette émigration qui a marqué une partie importante de la vie de la Méditerranée ne s’arrêtent pas. C’est une histoire qui doit être connue pour sa pertinence, pour pouvoir se rapprocher d’un monde qui se trouve à quelques kilomètres de nos côtes et qui est totalement absent de toute information, sauf pour les épisodes de débarquements illégaux.

Vous venez de publier votre dernier livre, un roman autobiographique qui vous lie à votre pays, la Tunisie, à travers l’intermédiation de votre mère.

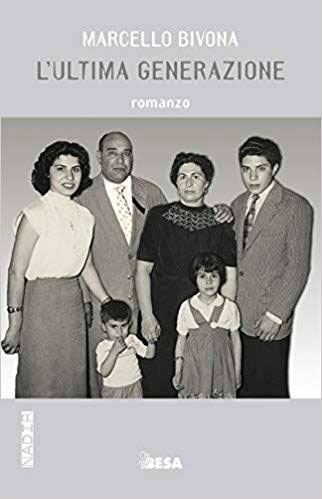

Dans mon livre récemment publié «L’ultima generazione» ( La dernière génération), éditions BESA 2019, j’ai recueilli tous les souvenirs de ma mère et de mon enfance en Tunisie, avec une description fidèle de la ville et des moments historiques les plus importants du pays, et ce, jusqu’au jour de la disparition de ma mère en Italie.

L’histoire nous a souvent oubliés et c’est à nous de la raconter à notre façon. Nous avons le devoir de collecter toutes les richesses que nos pères ont vécues, sans en être conscients, et de les rendre intactes afin que l’Italie sache ce qui s’est passé à seulement soixante kilomètres de ses côtes à une époque qui peut encore nous apprendre la coexistence entre les différents groupes ethniques, cultures et religions.

C’est un livre que j’ai écrit sur le fil de la mémoire. Cette mémoire qui, à travers une carte complexe de souvenirs, crée les fondements de notre identité. Ceux qui n’ont pas de mémoire ne peuvent pas avoir d’identité. C’est souvent le cas aujourd’hui.

Le samedi 16 novembre, à 18h00, Alfonso Campisi et moi, avec les professeurs Gabriele Baldassari et Gianni Turchetta, présenterons «La Dernière Génération» à l’Université Statale de Milan dans le cadre de Bookcity, un événement important que pendant trois jours verra la présentation de beaucoup d’ouvrages dans toute la ville de Milan .La Méditerranée est enfin arrivée ici !

Giudice Antoine

20 janvier 2021 à 13:46

Émouvante rétrospective et finalement le lien naturel ressurgit. Siciliens et tunisiens, un même peuple.