Mots au sens furtif qui flottent comme un fil de brouillard au-dessus des vers et qui ne s’appesantissent jamais sur leurs référents, images brèves, aériennes, syntaxe fracturée par endroits, vers raccourcis ou brisés par des rejets et enfin beaucoup de silence ponctuant la parole constituent ce voile de brume, cette saisissante «poétique de la douleur» et écrivent la douleur pour la sublimer, la neutraliser, en ouvrant aux lecteurs la vertigineuse voie du rêve.

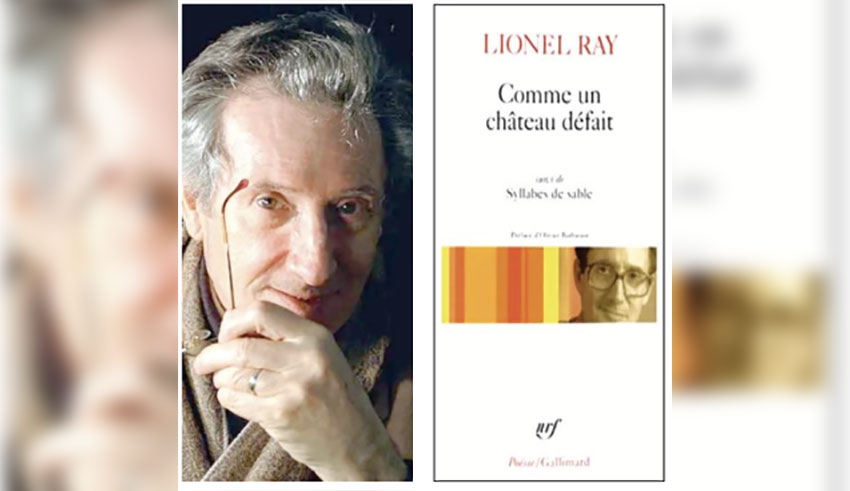

Dans cette poésie de haute volée, écrite par l’une des figures les plus marquantes de la modernité poétique française, Lionel Ray (88 ans), «le pessimisme est radical» : ce «Tu» à la lisibilité incertaine, «ce mort en travers de (la) route (…) cet étranger (..) qui rame à contre-courant» (p. 9), qui, furtivement, monte des sombres abîmes et qui, au fil des syllabes murmurées, égrenées telles les notes d’une prière funèbre, tend un miroir trouble au poète inconsolable pour qu’il puisse y voir sa précarité, l’autre versant de l’âge traître, l’usure, les êtres chers perdus sur «le chemin dont nul n’est revenu» (p. 148), cette irréparable perte qu’il s’emploie à compenser «par le gain du chant», semble être le rescapé provisoire d’une existence naufragée, défaite telle une tour de sable dans laquelle souffle le vent, dévastée par le temps féroce qui, dans son cours, ne laisse que ruines et détresses, épaves, ombres fantomales et cicatrices indélébiles ; mille ans de solitude :

«Est-ce que le temps revient/ Chaque nuit, musique dans la mémoire,/ interrogeant, parcourant des corridors sans fin ? // Comme il joue au bord du gouffre,/ Mêlant planètes et voyages !// Tu regardes, aveugle, vers l’intérieur,/ les pages qu’il déploie, chargées/de morts indéchirables» (p.87).

C’est de ce temps-là qu’il s’agit dans cette lumineuse poésie au goût de sel et de fiel : un temps qui «à pas retenus s’avance» (p. 31), «se dépose, explique Lionel Ray, comme une encre invisible dans les paroles» (p. 151) et rythme la longue chute verticale des «mots perdus, mots lointains» (p. 19), empruntés à la nuit, et des images brèves et évanescentes, gorgées de deuil, mais aussi d’une secrète lumière. Une lumière furtive et tamisée, celle qui accompagne un peu l’envol pénible des oiseaux, après le passage de l’ouragan et donne la timide fraîcheur de sa naissance au nouvel élan, par-dessus les brûlures de l’absence, par-dessus le désenchantement dont ce livre est particulièrement imbibé, et qui, sans répit, menace cette lumière timorée, absolument fragile, enclose dans les «mots de flamme» (p. 146) ou, pour l’évoquer à la manière de François-Michel Durazzo, «une lumière en gestation (…), en quête de son propre anéantissement». À bout de souffle, Lionel Ray arrime à elle ses barques fatiguées, démolies par la marée haute, et « tend le cou vers l’aurore/ au-dessus des décombres» (p. 114).

Livre de la mémoire où les réminiscences affluent et s’emboîtent les unes dans les autres, «Comme un château défait» est en dernière analyse le livre de la vie où Lionel Ray fait le point sur sa propre existence marquée au fer rouge par un destin fort peu clément et qu’il raconte de manière discontinue et morcelée, en brouillant les pistes, en mettant à contribution une permanente dialectique de l’apparent et du caché et en passant tour à tour du souvenir vraisemblable à l’invention créatrice («Je ne me souviens pas, j’invente»), toujours en gardant ce difficile équilibre du «mentir-vrai».

Le visage pris entre l’ombre et la lumière, Lionel Ray dont le cheminement poétique est fait d’un incessant va-et-vient entre le réel et le songe, entre le vécu au quotidien et «la dictée intérieure», cherche, ici plus qu’ailleurs, à «saisir la coïncidence la plus exacte entre écrire et vivre». Ainsi, «l’écriture cardiaque» (Maulpoix) rencontre-t-elle la vie, intensément, dans la seule part qui leur est commune : l’émotion ! L’émotion jouissive ou douloureuse, éphémère !

Déstructurée, l’existence du poète racontée en raccourcis ou par débris fragmentaires, chuchotée, transcendée par le verbe poétique, semble trouver une structure, un abri, dans l’architecture strophique de ces courts poèmes qui ne débordent que rarement les huit vers et où le tercet alterne avec le distique, taillant ainsi une forme réglée qui agit, précise Lionel Ray, «comme le cadre de l’instantané photographique ou la toile du peintre» (Adlen). Une construction constante et répétitive, rigoureuse et complexe, en dépit de sa simplicité apparente, et dont la signification est soutenue par des rejets en cascades, une syntaxe fracturée et un formidable métaplasme (ensemble de jeux phoniques) permettant de manipuler avec une magistrale habileté la matière sonore et rythmique de ces ruisselantes unités segmentaires à volumétrie variable, paires et impaires, et de faire jaillir de leurs interstices comme des voix frêles et lointaines, à peine audibles, des cris étouffés, une immense clameur qui monte du ressac d’une vie longtemps ouverte au tragique, longtemps habitée par la douleur.

Dans cette poésie, le lecteur de Lionel Ray se retrouve en effet en plein dans cette douleur irrécusable, amoncelée au fond du poète et qui monte du plus profond de son encre, filtrant de ses pages, s’éparpillant comme de la cendre sur ses mots et images, au point de devenir une véritable marque spécifique de cet autre «Je», intime et blessé, qui tient la plume et organise secrètement l’écriture.

Mais tout se fait dans une sorte de langage parallèle qui ne dit jamais vraiment cette douleur, mais la signifie et la révèle en permanence. La poésie, la vraie, la bonne, n’a-t-elle pas pour fonction assignée de suggérer sans dire ? Lisons ces vers :

«Tu cherches une aube, tu te dresses/ dans le froid, la forêt aux mille mains/ descend dans l’encre noire du jour (p. 59). «On ne voit plus devant soi/ qu’abîme, une ombre, une autre/ des murs froids, des effondrements» (p. 192).

Dans ces vers multiples comme dans bien d’autres, la question première qui semble orienter le projet de Lionel Ray est comment rendre par l’écriture cette indicible et insoutenable douleur de la mort, de l’absence, du souvenir, du «vieillissement qui nous rapproche de l’issue fatale» et du temps qui, avoue Lionel Ray, «se dépose comme une encre invisible dans les paroles». Comment décrire et écrire la douleur extrême et lancinante à laquelle il se connaît et reconnaît, sans tomber dans la facilité du sentimentalisme que son nouveau lyrisme récuse ?

Voilà donc l’entreprise sans doute difficile et compliquée de Lionel Ray que voici toujours enclin à cette irréductible «discrétion pénétrante» ou à cette écriture en demi-teinte rendant «énigmatique» la transparence et tirant un léger voile de brume sur les pertes et les blessures qui font écrire et qui sont compensées par «le gain du chant», c’est-à-dire par la poésie et sa musique.

Mots au sens furtif qui flottent comme un fil de brouillard au-dessus des vers et qui ne s’appesantissent jamais sur leurs référents, images brèves, aériennes, syntaxe fracturée par endroits, vers raccourcis ou brisés par des rejets et enfin beaucoup de silence ponctuant la parole constituent ce voile de brume, cette saisissante «poétique de la douleur» et écrivent la douleur pour la sublimer, la neutraliser, en ouvrant aux lecteurs la vertigineuse voie du rêve.