« Quand sonnera l’heure du voyage (…)/ j’oublierai toutes mes pertes, bien nombreuses/ je m’en débarrasserai au premier virage/ et poursuivrai ma pérégrination/ léger comme j’étais venu la première fois/ j’oublierai cela entièrement/ j’oublierai tout cela/ et je ne me souviendrai de ce monde/ à l’instant où mon âme s’en détournera/ que de ton visage/ flottant telle une étoile dans une nuit de grande obscurité/ que de tes yeux propageant toute cette lumière/ Alors écloront les fleurs des amandiers/ et comme des lampes pendront du ciel les lunes » (pp. 70-73).

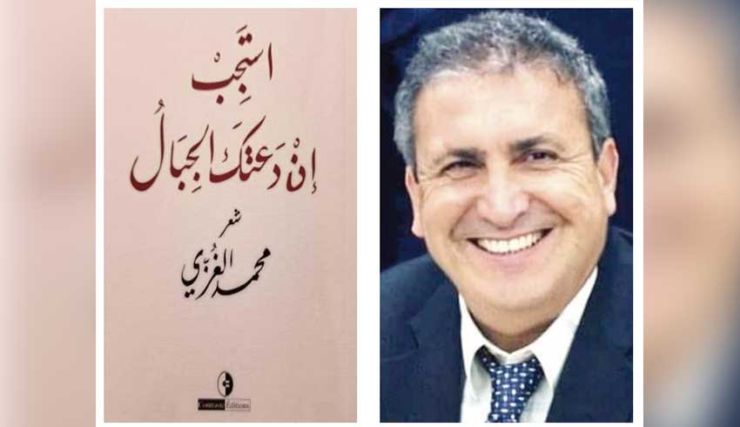

Jeudi 18 janvier dernier, le poète tunisien arabophone de très bonne renommée, Mohamed Ghozzi, a annoncé sur sa page-Facebook la parution toute fraîche de son livre ultime « Eljibel Ajdadi, Al anhar Ikhwati » (Les Montagnes, mes aïeux ; les Fleuves, mes frères). Quelques heures après, le même jour, en apprenant, à brûle-pourpoint, sa mort soudaine, ses amis et les admirateurs de sa poésie qui sont légion, en Tunisie comme ailleurs, ont réalisé, avec une émotion vive, que ce n’était là que sa façon à lui de leur dire adieu, tout en délicatesse et en élégance, et de se retirer, sans cris ni plaintes, presque sur la pointe des pieds, du vacarme de ce monde, de ses douleurs inapaisables et de ses jouissances éphémères ! Sur la première page blanche de l’un des exemplaires de son livre acquis par l’un de ses lecteurs, il a écrit de sa main, en Mai dernier, à la foire du livre, à Sousse, en attendant son départ proche aux territoires du silence, cette signifiante dédicace amicale : « La poésie est celle qui demeure, après que l’oubli aura tout effacé». C’est que la poésie nargue la mort et l’oubli, et, comme elle, son créateur s’inscrit dans l’éternité de la terre, de la mer et des étoiles !

Éteint subitement au moment-même où on croyait qu’il allait encore briller par ses nouveaux vers et syllabes luminifères, il a certainement emporté, dans sa mémoire « envahie d’ombres (…) de feuilles froissées (et de) blessures du temps (Ray)», ce qui lui restait du visage cher de son aimée morte avant lui et de ses yeux illuminant ses vieilles années maussades et qu’il évoquait presque trois ans avant dans ce recueil au titre injonctif « Istajeb in daâtka El jibel » (Réponds si les montagnes t’appellent).

Descendant en ligne directe des grands poètes de la ville des Aghlabides, Ibn Rachik (999-1063), El-Houssari (1029-1095), Attallah (1899-1991) et El-Hlioui (1907-1978), élève de l’autre remarquable poète kairouanais Jaâffar Mejed (1940-2009) et brillante figure de ce qu’on a appelé dans les années soixante-dix « L’école de Kairouan » et qui réunissait entre autres voix poétiques de haute volée, Moncef Louhaïbi, Jamila Mejri, Ali Louati, Béchir Kahwagi, Khaled Najjar, etc. , et auteur de nombreux recueils de poèmes ayant fait date dont « Kiteb el mâ, kiteb el jamr » (Le livre de l’eau, le livre de la braise, 1982), « Ma Akthar ma ouati, ma akel ma akhathtou » (Que c’est important ce que j’ai donné, que c’est peu ce que j’ai pris, 1991), « Kathir hadha elkalil aladhi akhatht » (Important ce peu que j’ai pris, 1999), « Selil el Maa » (Descendant de l’eau, 2004), « kel leyli astadhiou bi noujoumi» (Comme la nuit, je m’éclaire au moyen de mes étoiles, 2006) et « thama dhaw akher » (Il y a une autre lumière, 2007), Mohamed Gozzi était un poète inépuisable. Intarissable était sa poésie souvent amoureuse, galante et élégante dans sa composition verbale comme dans son phrasé, dans ses images novatrices comme dans sa présentation visuelle, lyrique qui organise le chant autour d’un moi rêveur, nostalgique d’une espèce de «vie antérieure» ou de paradis perdu, guetteur de la face voilée, de cette «autre lumière», invisible et supérieure, improbable, qui jaillirait « par delà des collines/ par delà des rivages » (p. 16), « plus loin que ce que tu vois/ plus loin que ce que tu entends/plus loin que ce que tu perçois » (53) et vers laquelle, continûment, tend le poète illuminé, assoiffé d’absolu :

« Le voici qui passe/ Il y a une voix mystérieuse qu’il entend sans nous/ Il y a un parfum vague qu’il sent/ Il y a une lumière autre qu’il voit…/ Le voici qui passe/ Par un chemin que nous ne connaissons pas/ Et se laisse guider par un feu que nous ne pouvons voir/ Il y a une voix mystérieuse qui l’appelait et que nous n’entendons pas/ Il y a un parfum que nous ne sentons pas/ Il y a derrière cette nuit une lumière que nous ne voyons pas. » (poème « Errahil 1», p. 55).

Mystique, mais avec modération et sans tourner complètement le dos à la réalité matérielle, cette poésie de Mohamed Ghozzi qui trouverait peut-être certaines de ses sources dans le soufisme du célèbre visionnaire andalou Ibn ‘Arabi (1165-1241) et qui a sûrement beaucoup marqué la modernité poétique tunisienne, apparaît bien forte et mûre, bien consistante et sûre, captivante au suprême degré, dans cet avant-dernier recueil « Istajeb in daâtka El-jibel » où la mort, tantôt énigmatique et obscure, tantôt lumineuse et salutaire, nécessaire même (« Il faut mourir pour avoir le privilège de voir Dieu », p. 100), se profile, telle une apparition spectrale, autour des paroles et métaphores dans lesquelles s’impriment une indicible tristesse, un amer sentiment de solitude et une absence incandescente dépeuplant l’univers autour de lui et transparaissant déjà à travers le poème inaugural qu’il dédie au lecteur :

« Je suis toujours seul qui me retourne de peur/ dans cette nuit vaste comme le désert/ et je tremble de froid/ Je suis encore en train de poursuivre ma marche dans ces obscurités/ Nul feu n’apparaît au bout de la nuit/ Nulle étoile ne tressaillit au lointain/ Quand j’ai peur de ma marche en solitaire/ Tiens-moi la main droite et ne me laisse pas/ traverser seul ce chemin lugubre» (p. 5)

Jouant avec beaucoup de talent sur les touches du «clavier verbal» (Mallarmé) ainsi que sur les rapports de longueur entre les vers à volumétrie constamment variable, multipliant les procédés de variations de structures grammaticales et phoniques, mobilisant surtout cette puissante figure de répétition tant lexicale que morphosyntaxique et sonore qui correspond au principe fondateur du rythme dans les 34 morceaux qui meublent ce recueil et où l’émotion est incessante et belle (« Tout langage émotionnel tend à prendre la forme répétitive », écrivait Jean Cohen), et mettant en œuvre sa «machine métaphorique à grande puissance» (Valéry), avec ses écarts et ses surprises, ses épithètes délibérément «impertinentes» et ses trouvailles insolites et délicieuses (Une pluie de bracelets/ Une pluie de bagues argentées et de tresses/ Une pluie de lampes tremblantes/ et de fenêtres prolifiques… (p. 37), Mohamed Ghozzi parvient avec brio à produire chez le lecteur une croissante sensation de bonheur textuel. Professeur universitaire de rhétorique arabe, alchimiste du verbe, il sait « artistiser », sans complication ni trop d’artifices, la langue arabe et donner à ses mots une expressivité poétique optimale. Dans sa poésie raffinée, très élaborée, où le sens flotte toujours dans une espèce de petite brume recherchée, il y a de la force imageante, une savoureuse fluidité presque « aquatique » et de la grâce.

De très loin arrive la voix chaude et triste de Gilbert Bécaud chantant la mort du poète, de tous les poètes : «Quand il est mort le poète/ Quand il est mort le poète/ le monde entier pleurait… ». Oui, à Kairouan comme dans toute la Tunisie et ailleurs, beaucoup ont pleuré Mohamed Ghozzi qui pourtant demeure, à l’instar des poètes vrais, des poètes grands, immortel qui transmute, grâce à ce qui reste et triomphe de son œuvre lumineuse, le silence du cimetière en un hymne permanent pour la vie et l’amour !

Traduisons encore, pour finir, cet autre joyau de ce recueil du voyage, de la solitude et de la lumière :

« Ils ont laissé derrière eux leurs mots et sont partis/ Ils ont laissé leurs voix, leurs souffles/ et les pierres de leur maison et les chansons de leurs femmes/ Ils ont laissé leurs hautbois et les rimes de leurs poètes/ et les prières de leurs aînés/ Ils ont laissé leur cendre et les feux de leurs incendies/ Ils ont laissé le hennissement de leurs chevaux/le blatèrement de leurs chameaux…/ Ils ont laissé les paroles de leurs sages/ et leurs chants, et leurs drapeaux/ Ils ont laissé leurs histoires et leurs poèmes/ Ils ont laissé les cimetières de leurs aïeux et les épitaphes de leurs tombeaux/ Ils ont laissé leur silence/ Ils ont laissé tout cela et sont partis caravane après caravane/ Vers un nouveau pays/ Qui leur serait peut-être plus favorable/ qui leur serait plus clément.// O Imrou El-Qays/ O toi le calme égaré/ Montre moi comment je transformerai ce désert redoutable/ en un poème joyeux/ Comme tu le faisais toujours… » (Errahil II, pp. 82-83).

Adieu, Poète !

Mohamed Ghozi, « Istajeb in daâtka Eljibel », Sousse, Contraste Editions», 2021, 108 pages, avec des dessins de Samir Makhlouf, calligraphies sur la première de couverture de Amor Jomni. ISBN-9789973878731.