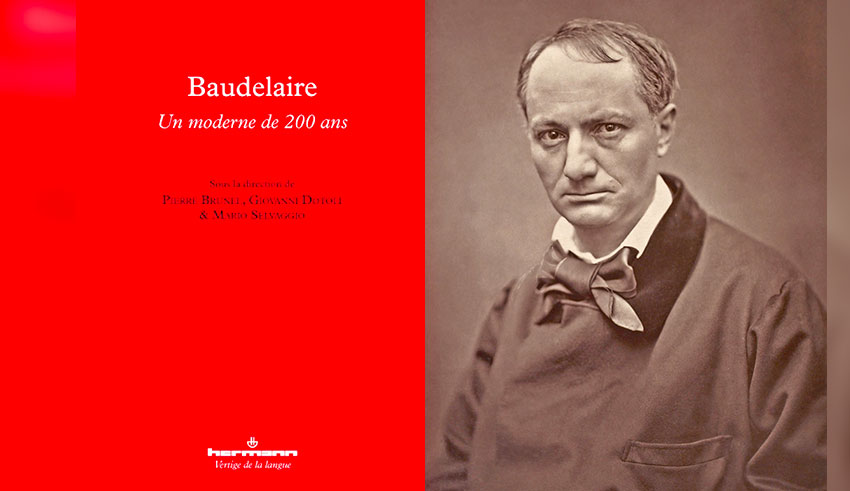

Pour les lecteurs de Charles Baudelaire, les étudiants en Lettres françaises et les chercheurs sur la grande poésie de lumière, incontournable, de ce poète français du XIXe siècle (1821-1867), ce nouvel ouvrage collectif est une très bonne référence qui, assurément, leur rendra de précieux services.

Publié cette année par l’éditeur français « Hermann », dans sa collection « Vertige de la langue », sous la triple direction du grand Professeur de la Sorbonne, Pierre Brunel, de l’éminent poète italien francophone Giovanni Dotoli et, enfin, de Mario Selvaggio, dynamique chercheur à l’Université de Cagliari, en Italie, ce collectif autour de cet immortel génie de la littérature universelle réunit les brillantes contributions de différents spécialistes de la littérature baudelairienne et de plusieurs universitaires de France, d’Italie, d’Irak et de Tunisie, dont Béatrice Bonhomme, Encarnation Medina Arjona, Mathias Vincenot, René Corona, Monique Gosselin-Noat, Etienne Crosnier, Jean-Baptiste Baronian, Sidad Anwar Mohammed, Liana Nissim, Paolo Ricciulli, Angels Santa, Giulia Spano, Jean-Baptiste Baronian, Marco Modenesi, etc. Ceux-là et d’autres encore, et non des moindres, ont réalisé ensemble ce collectif, empruntant de multiples pistes d’analyse pour tenter de répondre, chacun à sa façon, à certaines questions-clefs que l’on pose continûment sur l’étonnant auteur de ces inégalables morceaux de bravoure figurant dans toutes les anthologies et appelés « L’Albatros », « Correspondances», « La chevelure », « Hymne à la beauté », « L’invitation au voyage », « Alchimie de la douleur », « L’Horloge », « Un voyage à Cythère », « A une passante » et d’autres poèmes entrés, avec lui, dans la légende et qui « triomphent désormais, et que l’on aime, dans leur splendeur, dans leurs formes, dans leurs visions » : ce géant de la poésie de tous les temps, qui « apparaît ici dans sa grandeur sublime de plus en plus lumineuse », serait-il moderne ou antimoderne ? Quel rapport entretient-il avec la modernité ? L’assume-t-il sans réserve ou en rejette-t-il quelques aspects dévastateurs ? Jusqu’où serait-il antique ? Pourquoi la Beauté « qu’il faut extraire de tout, surtout du Mal », tient-elle toute cette place dans sa poésie ? Comment l’écriture de ce « flâneur-rêveur-spectateur du monde » serait-elle une victoire contre le Temps, cet « obscur Ennemi qui mange la vie, ronge le cœur de l’homme et, du sang qu’il perd, croît et se fortifie » (« L’Ennemi » Les Fleurs du mal) ?

Voici donc les récurrentes interrogations auxquelles ce livre de très grande qualité scientifique apporte quelques bonnes réponses. Il rend en même temps un bel hommage à ce monument de la poésie française et de la poésie universelle, qui était aussi prosateur, journaliste, critique d’art plastique et de musique, et dont on vient de célébrer le 200e anniversaire, même si, écrivent les directeurs de ce collectif, « Baudelaire n’a pas 200 ans. Il appartient à notre temps. Ses interrogations profondes sont les nôtres ».

Mais qui est-il en fait, plus précisément, ce poète de la blessure et de la lumière dont l’un des contributeurs à ce volume brosse un émouvant portrait (art. XIV). Poète hors pair dont on dit toujours beaucoup de choses, qui a longtemps troublé et intrigué et qui, pour s’arracher à l’incommensurable misère de sa condition humaine et échapper à sa propre laideur physique, a sommé son esprit de s’envoler, comme l’albatros, comme le roi de l’azur et le prince des nuées, « Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées/ Des montagnes, des bois, des mers/ Par-delà le soleil, par-delà les éthers/ Par-delà les confins des sphères étoilées», « bien loin de ces miasmes morbides », là où il pourrait enfin se purifier « dans l’air supérieur », dans la haute clarté sidérale ?

On le connaît maintenant partout ! C’est le compositeur du recueil de poèmes le plus célèbre, le plus beau et le plus décisif du XIXe siècle français, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », comme le qualifiait son digne successeur Arthur Rimbaud, cet autre enfant prodige. Oui, il est l’auteur des impérissables « Fleurs du mal ». C’est lui, le fils de Joseph-François Baudelaire et de Caroline Archinbaut-Defayis, née, elle aussi, sous le signe d’une fatalité hostile, comme son enfant indocile et téméraire lui demandant une affection dont elle était incapable, jusqu’à l’hémiplégie, l’aphasie et la mort. C’est lui qui, durant une enfance malheureuse marquée de solitude, de révolte et de haine et durant une triste et longue jeunesse où il oscillait sans cesse entre sa réalité d’homme solitaire, marginal, inadapté à une société dont il refusait les idéaux et les valeurs, et son rêve d’absolu, de délivrance et de plénitude. C’est lui en effet qui, durant cette enfance et cette jeunesse de cendre et de fiel, traînait son cœur flétri, amer et gros dans ces rues parisiennes habitées de charme, d’amour et de musique où son fantôme ravissant revient toujours, avec ses éternelles «Fleurs du mal», fleurs impérissables et belles, pour danser « dans l’air comme un flambeau » et jouir de son immense notoriété posthume, celle qu’on ne voulait pas lui donner lorsqu’il était vivant et qu’il se tuait à convaincre ses pairs et les critiques acerbes et méchants de ses mystérieuses « Correspondances », de sa « sorcellerie évocatoire » et de son éblouissant et magique art verbal où le journal « Le Figaro ne trouvait, dans sa livraison du 5 juillet 1857, qu’«obscénité et ignominie », et le gouvernement impérial qu’ « une offense à la morale publique et les bonnes mœurs ». (Le 20 août 1857, le tribunal correctionnel condamna Baudelaire à 300 francs d’amende et ordonna la suppression de 6 poèmes jugés immoraux).

Mais lui, grand qu’il est, fort d’une poésie de couleurs et de lumière que même son maître le Parnassien Théophile Gautier à qui il a officiellement dédié ses « fleurs insolites », n’a pas écrite, il restait, malgré les coups et les douleurs, « définitivement persuadé d’être destiné à la postérité, quelle que soit la méconnaissance des siens » : « Je crois encore que la postérité me concerne », écrivait-il avec confiance en décembre 1847. C’est que les vrais poètes et les artistes illuminés savent déchiffrer leur propre destin et pressentir l’au-delà de leur vie. Happés jeunes par la mort, comme Rimbaud (37 ans) ou Pouchkine (38 ans) ou encore notre Baudelaire (46 ans), ils partent tranquilles laissant derrière eux le feu sacré de leur génie qui se charge de les inscrire dans l’éternité de la terre, du ciel et de la mer. Et Baudelaire, depuis son jeune âge, savait qu’il était une exception, supérieur à l’école et aux diplômes, supérieur aux basses contingences du quotidien fade et plat, et destiné à la grandeur des astres et l’éclat des étoiles. Son beau-père et rival, le Commandant Aupick, pour qui il éprouvait une haine qui n’a jamais désarmé, ne comprenait rien à son esprit altier et souverain. Sa mère ne pouvait pas réaliser que son fils était fait pour « hanter la tempête et se rire de l’archer ».

Les danseuses des casinos et cabarets, qu’il fréquentait, le regardaient comme on regarde un spectre. Elles ne savaient pas que ce client étrange et sombre, laid d’une laideur repoussante, assis, toujours seul, était déjà le plus grand poète du XIXe siècle. Elles ne savaient pas, comme les critiques du Figaro, comme les journaux qui refusaient de publier ses poèmes et ses réflexions sur l’art, comme Jeanne Duval qui s’accrochait à lui jusqu’à sa propre déchéance, comme Apollonie Sabatier, « la très belle, la très bonne, la très chère », celle qu’il a baptisée « L’Ange gardien, la Muse et la Madone » et qui ordonne que, pour l’amour d’elle, il n’aime que le beau, comme encore Dorothée, l’inoubliable brune qu’il rencontra à l’île Maurice en 1841 et dont « La chevelure » abritait des souvenirs dormants, une « langoureuse Asie », une « brûlante Afrique », « tout un monde lointain », une « forêt aromatique » qui donnait à rêver par-dessus la réalité prosaïque et grise : « Comme d’autres esprits voguent sur la musique/ Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum ». Parfum « des verts tamariniers » qui, dans son âme si belle et si tendre, se mêle « au chant des mariniers ». Tous et Toutes ne savaient pas que cet hypocondriaque qui connut des moments de haute désespérance et qui, à l’âge de 24 ans, se donna un coup de couteau dans la poitrine, à la rue Richelieu, en plein public, allait remplir par sa poésie de diamant les manuels scolaires des lycéens du XXe siècle, les librairies et les bibliothèques. On ne savait pas encore que le véritable précurseur du symbolisme littéraire français, celui qui a ouvert la voie à une poésie des plus profondes et fabuleuses, c’est lui, avant Rimbaud et Verlaine, avant Lautréamont, Mallarmé et tous les autres.Et qui pourrait savoir que ces satanées « Fleurs du mal », que seul Gustave Flaubert — l’autre génie universel, né la même année que Baudelaire — a su aimer et défendre, allaient constituer une référence obligée et indispensable pour toute la poétique de la modernité ? Quelle réflexion sur l’essence de la poésie ou sur l’architectonie du langage poétique peut se passer de l’exemple de l’écriture lumineuse, « sculptée dans le marbre », de ce mal-aimé, maudit par le sort et méconnu par les siens ?

Pour finir cette petite présentation de ce beau collectif autour de ce poète majeur, écoutons Baudelaire, avant qu’il ne devînt aphasique, c’est-à-dire sans cette voix d’or, si forte et si cristalline, qui essayait de s’élever au-dessus de l’humain et du tragique : « J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre / Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer / Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre / Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer / Et pourtant aimez-moi, tendre cœur ! Soyez mère / Même pour un ingrat, même pour un méchant / Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère / D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant ».

________________

Pierre Brunel, Giovanni Dotoli et Mario Selvaggio, dir. « Baudelaire. Un moderne de 200 ans », Paris, Hermann, collection « Vertige de la langue », 2022, 232 pages, ISBN : 979 1 0370 1528 0.