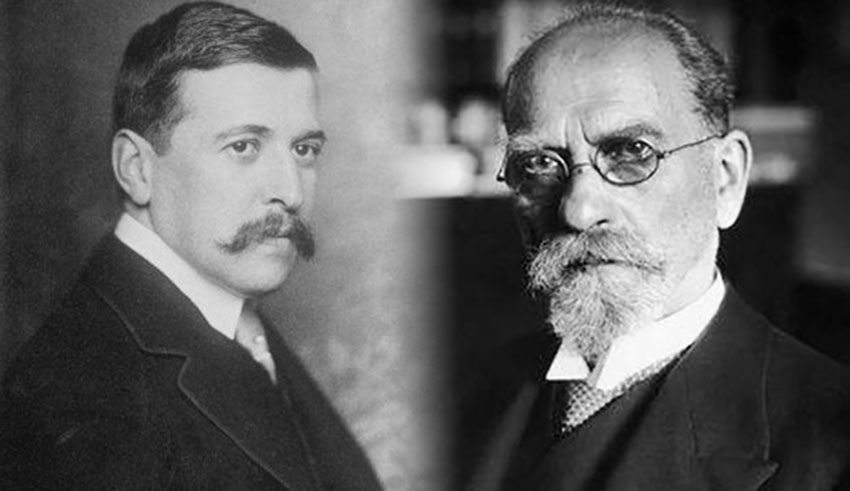

L’histoire de la philosophie a son lot d’anecdotes dont la signification n’est pas toujours à surévaluer mais qui, souvent, ont au moins une fonction de repères par rapport à certains changements importants. Parmi elles, la rencontre au cours de l’hiver 1906 entre Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie moderne, et le poète autrichien Hugo von Hofmannsthal. Cela se passe dans la ville allemande de Göttingen, à l’occasion d’une conférence donnée par le poète et qui a pour titre : Der Dichter und diese Zeit (Le poète et l’époque présente). Cette rencontre intervient au moment où Husserl mûrit sa conception de la « réduction phénoménologique », qui allait bouleverser la philosophie du 20e siècle. On sait par les correspondances qui suivront que Hugo von Hoffmannstahl avait offert au philosophe des pièces de théâtre de son cru, et que ce dernier, non seulement les a lues, mais en a été fortement marqué. Il écrira en effet au poète qu’elles ont agi « comme de grandes stimulations ». Quand on songe que les grands noms qui ont renouvelé la pensée de la poésie au cours du 20e siècle s’inscrivent presque tous dans le sillage de cette entreprise husserlienne, qu’il s’agisse de Heidegger, de Maurice Merleau-Ponty, de Maldiney et d’autres, on ne peut que se demander si quelque chose comme un pacte secret ne s’est pas noué à l’occasion de cette rencontre de 1906 entre la poésie et la philosophie, dans sa forme phénoménologique.

D’où peut bien venir cette affinité ? Pour répondre à cette question, il convient de revenir en arrière. Loin en arrière même, si on veut se faire de l’opération de Husserl une idée à la mesure de son importance. Tout commence, d’une certaine façon, avec la querelle qui oppose platoniciens et aristotéliciens autour de ce qu’il convient de considérer comme réel : est-ce les Idées des choses, à l’exclusion des choses elles-mêmes qui appartiennent au domaine sans cesse mouvant du sensible, ou est-ce les choses singulières, ce mixte de matière et de forme qui ne saurait se laisser dissoudre dans sa représentation générale ? Pour Aristote, les formes universelles, qui correspondent à ce que Platon appelle les Idées, n’existent pas en dehors des choses concrètes. Platon, affirme-t-il, est abusé quand il prête une réalité indépendante à ce qui n’est réel que dans son lien vivant avec les choses : il n’y a pas d’humanité en soi, par exemple, qui plane dans le ciel et en vertu de laquelle on dirait de Socrate qu’il est homme parce qu’il « participe » de l’Idée d’Homme. Il n’y a que des formes communes qui se jouent en acte, au sein de chaque individu… L’humanité se joue en Socrate comme elle se joue en chacun de nous !

La chose dans l’élément de son indétermination

Plus tard, au Moyen-âge, cette querelle renaît sous une autre forme avec l’opposition entre les nominalistes et les essentialistes. Pour les premiers, les concepts généraux, les « universaux », ne sont que des noms. Ce qui signifie que c’est le langage qui crée l’illusion selon laquelle il existe une réalité, à savoir cette entité générale sous la bannière de laquelle se rangent les choses qui portent son nom. Pour les seconds, les universaux correspondent bien à des essences, et c’est d’eux, et seulement d’eux, que les choses particulières tirent leur consistance d’être. C’est aussi par elles que les choses se laissent connaître.

La tradition rationaliste va largement adopter cette dernière position, qui l’amènera cependant à se prononcer sur le statut de ce « divers » qui se donne à la conscience pour du réel sans en être vraiment : si les choses qui s’offrent à notre perception dans leur aspect matériel ne sont pas elles-mêmes de la réalité, que sont-elles ? Et la réponse à la question sera la suivante : elles sont une production de notre esprit ! C’est la thèse idéaliste, au sens métaphysique du terme qui est bien sûr à distinguer du sens habituel, synonyme d’utopiste…

Contre la position du réalisme, cette thèse nie l’existence d’une réalité extérieure en dehors de notre esprit. Il n’y a pas de monde en dehors de nos représentations ! Et si rien n’existe qui ne vienne de l’esprit, cela signifie que le monde est « idée »… Lorsque Kant nous parle de la réalité sensible comme d’un monde de « phénomènes », il ne dit pas autre chose puisque par ce mot il entend faire ressortir que ce que nous percevons est quelque chose qui apparaît (en grec phaïnestai), sans que l’on puisse affirmer à son sujet qu’il existe en dehors de nous. C’est d’ailleurs à ce prix, nous dit Kant, qu’une vraie connaissance est possible, dès lors que, comme le fait remarquer Hume, il n’y a entre les événements qui surviennent dans le monde extérieur que des conjonctions qui se répètent, jamais de connexions nécessaires, jamais de causalité à proprement parler. C’est dans la mesure seulement où l’esprit intervient dans le monde des phénomènes et qu’il crée, pour ainsi dire, des connexions en puisant dans les ressources de sa structure interne que quelque chose comme de la causalité entre les événements se manifeste. Et, par conséquent, que nous pouvons parler de connaissance scientifique. A l’inverse, l’empirisme, qui est un réalisme, ne parvient pas, pour ce qui le concerne, à rendre compte du fait qu’il existe une connaissance véritablement scientifique. Avec sa « réduction phénoménologique », Husserl va apporter une réponse à ce dilemme dans le domaine de la philosophie de la connaissance. Contre Kant et tous les idéalistes, mais aussi contre les empiristes, il replace la chose dans l’élément de son indétermination de telle sorte qu’est suspendue la question de savoir si elle est produite par notre esprit ou si elle nous est donnée à partir du monde extérieur. La question de l’existence de la chose est remplacée par celle de sa manifestation. Or, précisément, l’œuvre d’art en général, et l’œuvre poétique en particulier, nous mettent en présence de quelque chose à propos de quoi la question de son existence ne se pose pas. Ce qui est donné à contempler ou à méditer dans le poème, savoir s’il a ou non une réalité en dehors de soi n’importe pas. Ce qui importe, c’est bien plutôt la multiplicité des facettes et la profondeur de ce qui s’y donne.

Idéalisme linguistique

Bien sûr, il ne s’agit pas de mettre sur le même plan la chose qui s’offre à la curiosité de l’homme et l’œuvre qui, elle, nous « parle ». Même si dans l’exploration, jamais achevée, de la chose se noue une relation singulière dont on se demande si elle n’est pas de nature à évoquer une parenté avec ce qui nous parle, ou disons ce qui nous « interpelle ». Mais il paraît assez évident que l’œuvre d’art peut jouer ici le rôle de l’éclaireur par rapport à une démarche cognitive nouvelle, dont le souci est de conjurer la réduction de la chose à un objet aux contours définis, pour ouvrir au contraire en elle des perspectives qui engagent le travail de toute une dimension pré-conceptuelle de la pensée.

Il y a en effet tout un espace qui concerne notre première relation au monde qui a été comme déserté et ignoré par la tradition philosophique, laissé dans un angle mort du fait de l’importance excessive prise par la querelle entre réalisme et idéalisme, et que Husserl entreprend désormais d’investir. C’est à partir de là que va être redécouverte ensuite et soulignée la vocation à la connaissance du « corps propre », selon une expression rendue célèbre par Maurice Merleau-Ponty.

La relation au monde dévoile dans ce prisme tout un savoir-faire méconnu où il s’agit moins d’appréhender des objets pour les soumettre à un froid examen que de se laisser atteindre par le surgissement des choses dans notre horizon. Se trouve ainsi réhabilité le « pâtir » en tant que mode essentiel de connaissance du monde, dont on imagine les retombées sur l’intelligence de l’enfant et de son développement intellectuel. Ce virage que fait subir Husserl à la philosophie va trouver face à lui la tradition du « linguistic turn », telle qu’initiée par Wittgenstein avec son Tractatus. La philosophie analytique, anglo-saxonne, en est l’héritière quand elle se donne pour tâche essentielle d’examiner les contenus de discours quant à leur consistance logique. Avec ce présupposé que c’est le langage qui détermine le visage du monde dans lequel nous vivons. C’est ce qu’on appelle l’idéalisme linguistique, dont Wilhelm von Humboldt fut un représentant au 19e siècle, comme nous l’avons amplement relevé dans un article précédent de cette chronique. Humboldt considère en effet que le monde n’existe pas en dehors de la langue. Mais son propos était surtout de souligner la diversité des « mondes » que rend possible la multiplicité des langues et, par conséquent, le besoin de ramener à plus de modestie les prétentions du monde européen à se considérer comme le seul possible au sein de l’humanité. En outre, il n’ignore pas l’existence, en deçà des langues particulières, de ce qu’il appelle la « force de l’esprit humain », ou « force langagière originelle ».

L’approche anglo-saxonne se veut, elle, à la fois plus critique et plus polémique : elle nie que l’on puisse penser indépendamment des mots de la langue, et elle accuse les philosophes « continentaux » de naïveté car ils se laisseraient abuser par les mots qu’ils utilisent… Les débats passionnés dans lesquels ils s’engagent ne seraient en quelque sorte que des effets que produit le langage.

Une égérie de la philosophie

C’est pour leur répondre qu’un philosophe français, Claude Romano, a publié en 2010 un ouvrage intitulé Au cœur de la raison, la phénoménologie, où il rappelle que notre expérience du monde dispose de « structures immanentes » qui sont autonomes par rapport aussi bien aux schèmes conceptuels qui nous servent à former des représentations objectives qu’aux outils linguistiques qui nous permettent de les exprimer. Il y a, rappelle-t-il, une intelligence pré-linguistique, qui précède l’intelligence discursive et que les tenants de l’idéalisme linguistique s’entêtent à ignorer. Or la reconnaissance de cette dimension pré-linguistique de la pensée, c’est aussi l’aveu par la philosophie que la poésie est restée, elle, plus proche d’une dimension essentielle et fondatrice de la pensée qu’elle ne l’a été elle-même tout au long de son histoire. Puisque la phénoménologie ne se contente pas de dévoiler à notre attention un territoire resté inexploré par la philosophie : elle nous explique en quoi cette dernière n’a pas pu faire autrement que d’occulter le territoire du pré-linguistique en se laissant piéger par certains débats.

Dire que la poésie est restée proche de ce territoire, c’est cependant laisser entendre que seule est digne du nom de poésie celle dont la parole s’est maintenue dans la zone frontalière qui sépare le linguistique du pré-linguistique. Et cela conforte ce que nous avancions dans notre précédente chronique au sujet des poètes maudits, dont la révolte ne porte pas uniquement, disions-nous, sur l’ordre établi de la société dominante, puisqu’elle porte également sur le langage lui-même. Le poète prend le contrepied des bons usages de la langue pour dire ce qu’il dit. Il peut aller aussi jusqu’à faire violence aux règles elles-mêmes pour revendiquer son appartenance à un domaine qui précède la langue … Mais qui ne la précède en réalité que parce qu’il en constitue le socle et la terre nourricière. Il ne fait pas de doute que l’avancée philosophique qu’a constitué la réduction phénoménologique de Husserl a représenté comme un appel d’air, un espace nouveau dans lequel se sont engouffrés beaucoup de poètes, désormais assurés du fait qu’ils jouaient un rôle intellectuel éminent. De parias qu’ils étaient, ils devenaient pour la pensée traditionnellement la plus exigeante — la pensée philosophique — des pionniers sur la voie d’une redécouverte du monde par-delà les impasses de la modernité. Et cette légitimité retrouvée, qui ne manque pas de donner des ailes, alimentait à son tour les recherches philosophiques en renouvelant les perspectives, au point de rejaillir sur la théologie elle-même, comme nous l’avons vu avec Jean-Louis Chrétien et comme c’est également le cas en France avec des figures telles que Michel Henry ou Jean-Luc Marion. C’est ainsi que, avec la phénoménologie, la poésie cesse d’être une rubrique ayant sa place à l’intérieur d’une branche de la philosophie — l’esthétique — pour devenir la compagne et l’égérie de la réflexion philosophique. Nous vivons peut-être les premières heures d’une aventure dont nous ignorons encore tout des développements futurs, dont les conséquences sur l’avenir de l’humanité demeurent très largement insoupçonnées. Voilà sans doute pourquoi Heidegger peut dire du métier de poète que c’est un « métier de pointe » ! Voilà aussi pourquoi, très souvent, les grands penseurs avancent aujourd’hui dans l’amitié d’un ou de plusieurs poètes, et que c’est dans l’élément de cette amitié qu’ils essaient de préparer l’avenir.